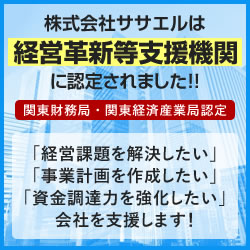

- 株式会社ササエル ホーム

- 派遣ニュース

賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。 [2025.09.29]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-15

賞与・手当等については、当該賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての平均額とする必要があるのか。又は、当該賞与・手当等を支給している協定対象派遣労働者の平均額でも構わないのか。

答

平均額を全協定対象派遣労働者に用いるのであれば、当該賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者を含めての平均額とする必要がある。

いかがでしたか。

平均額を使用する際には、その手当や賞与がある派遣社員をピックアップして平均額を算出するのではなく、支給されていない派遣社員も含めて平均額を算出することになります。

賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。 [2025.09.14]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-14

賞与・手当等は、平均額等で代替可能であるが、仮に一部の協定対象派遣労働者への支給額が過大な場合(例:一部の協定対象派遣労働者のみに対し、家族手当を多く支給している場合)、協定対象派遣労働者の支給額の中央値を使うなどの方法は可能か。

答

認められる。

ただし、中央値等を使い賞与・手当等を過大に算出することにより、協定対象派遣労働者の基本給部 分を実質的に引き下げる等、待遇を引き下げることを目的に、算出方法を恣意的に変更することは法の趣旨に反しており認められないこと。

いかがでしたか。

派遣社員にとって不利益な方向にもっていくことがなければ、可能ということです。

派遣労使協定の賞与算出方法 [2025.09.11]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-13

賞与等の「①直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」、「②協定対象派遣労働者に支給される見込み額の平均額」、「③標準的な協定対象派遣労働者に支給される額」はどのように算出するのか。

答

①については、直近の事業年度に協定対象派遣労働者の範囲に含まれる者に対して支給された額の合計額を、当該事業年度の当該者の所定内労働時間の合計額で除した額が考えられる。

②については、例えば、業績により支給総額が変動する賞与について、来年度に支給される賞与総額 を協定対象派遣労働者の想定される所定内労働時間の合計で除した額が考えられる。

③については、例えば、職務評価により支給額が変わる賞与について、標準的な評価の協定対象派遣労働者に対する賞与の額が考えられる。

いかがでしたか。

賞与総額や職務評価連動賞与がなければ、①直近の事業年度の平均額を使うことになるでしょう。

複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。 [2025.08.31]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-12

複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か(例:東京114.1と埼玉105.5に派遣される可能性があるので、109.8を使う)

答

認められない。

派遣先の事業所等ごとに当該事業所等の所在地に係る地域指数を乗じて算出した一般賃金の額と同等以上でなければならない。

上記の場合、東京都に派遣されている間の賃金は、東京都又は東京都内のハローワークの地域指数を乗じて算出した一般賃金の額、埼玉県に派遣されている間の賃金は、埼玉県又は埼玉県内のハローワークの地域指数を乗じて算出した一般賃金の額と同等以上でなければならない。

いかがでしたでしょうか。

各派遣先の事業所等所在地の地域指数を使用してください。

社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。 [2025.08.24]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-11

昇給のための仕組みとして、賃金テーブル上、職務のレベルに応じて等級を設けるとともに、併せて等級内に号俸を設けることにより運用している事業所においては、当該制度と能力・経験調整指数との対応関係をどのように判断すればよいか。

答

労使で十分に協議した上で決定するものであるが、

例えば、

各等級に属する協定対象派遣労働者が従事する業務の内容、難易度等が、一般の労働者の勤続何年目に相当するかを判断(例:1級が0年目、2級が1年目、3級が5年目)した上で、

法第30条の4第1項第2号ロ(※)の対応として、同一 等級内の号俸により賃金を向上させることが考えられる。

そのほか、同一等級内の号俸において、業務の内容、難易度等のレベルに差がある場合は、

例えば、

1級1号俸~5号俸の派遣労働者を基準値(0年目)とし、

1級6号俸~10号俸の派遣労働者を1年目相当とするように、

同じ等級の中で能力・経験調整指数の当てはめ方を調整することも考えられる。

※協定対象派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善されるものであることを規定している。

いかがでしたか。

能力・経験調整指数にあてはめるにあたって、会社の賃金テーブルのどの段階と整合性が取れるのか、労使協定を締結するにあたり、労使で吟味し適切に運用することが求められています。

能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。 [2024.12.22]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-10

能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

答

能力・経験調整指数の年数は、協定対象派遣労働者の勤続年数を示すものではないため、必ず「5年」にしなければならないものではない。

例えば、職務給の場合、協定対象派遣労働者が従事する業務の内容、難易度等が、一般の労働者の勤 続何年目に相当するか労使で十分に協議した上で判断することが必要である。

なお、待遇を引き下げることなどを目的として、低い能力・経験調整指数を使用することは、法の趣旨に反するものであり、認められない。

いかがでしたか。

上記のことから、業務の内容や能力・経験などをしっかり定めた上で、運用していく必要があります。

能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。 [2024.12.01]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-9

問2-8において、能力・経験調整指数が「4年」、「8年」、「15年」などになった場合の取扱いが整理されているが、例えば、労使で十分に協議した結果、協定対象派遣労働者の業務の内容、難易度等が一般の労働者の勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

答

可能であるが、労使で十分に協議した上で決定する必要がある。

仮に「0.5 年(半年)」目の能力・経験調整指数を当てはめることとなった場合の一般基本給・賞与等の計算方法等は、問2-8の取扱いによる。

なお、待遇を引き下げることなどを目的として、低い能力・経験調整指数を使用することは、法の趣旨に反するものであり、認められない。

いかがでしたか。

可能であるが、労使で十分に協議した上で決定する必要がある。という文言があるように、

労働者代表の選出から協議、周知までしっかり行った上で決定していってください。

4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。 [2024.10.14]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-8

能力・経験調整指数について、1年、2年、3年、5年、10年、20年が示されているが、協定対象派遣労働者の能力及び経験を踏まえた結果、例えば「4年」、「8年」、「15年」など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

答

統計上の制約から、能力・経験調整指数として、「1年」、「2年」、「3年」、「5年」、「10年」、「20年」を示しており、原則として、この指数から選択することとなる。

一方、派遣労働者の能力及び経験が「4年」、「8年」、「15 年」に相当する場合には、労使で十分に協議した上で、これらの年数に相当する額を算出することも差し支えないが、「4年」であれば「3年」、「8年」であれば「5年」、「15年」であれば「10年」、それぞれに相当する額を超えるものでなければならない。

具体的な算出方法としては、例えば、協定対象派遣労働者の能力及び経験が「15年」に相当する場合の額を算出する場合には、「10年」に相当する額が1,500円、「20年」に相当する額が2,000円であれば、次のとおり計算することが考えられる。

計算方法:1,500円+(2,000円-1,500円)×(15年-10年)/(20年-10年)=1,750円

いかがでしたか。

原則としては、能力・経験調整指数については、1年、2年、3年、5年、10年、20年で選択。

原則では実態と合わない場合は、原則の年数以外でもOK。

ただし、原則の年数以上であれば、当該原則の年数以上の金額とする。

ということになります。

賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。 [2024.10.06]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-7

賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合(例:測量技術者等)、どちらを選択すればよいのか。

答

賃金構造基本統計調査の職種は、「職種一覧と解説」において、職業安定業務統計の職種は「第4回改訂 厚生労働省編職業分類 職業分類表 改訂の経緯とその内容(独立行政法人 労働政策研究・研修機構)」において、それぞれ職種の具体的な内容を解説している。

これらをもとにして、派遣労働者の業務がこれらの政府統計のいずれの職種と一致するのか、近いのかについて、労使で十分に協議し、比較対象とする職種を決定することが必要である。

なお、協定対象派遣労働者の賃金を引き下げることなどを目的に、職種ごとに統計等を使い分けることは法の趣旨に反するものであり、認められない。

いかがでしたか。

賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計を使い分けることがダメというわけではありませんが、

使い分けている理由を求められます。

理由もなく賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計を職種ごとに分けるということはできないということです。

「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合 [2024.09.22]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-6

「職種別の賃金×能力・経験調整指数×地域指数」の結果、当該額が地域別最低賃金の額を超えている場合、それに対応する「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていても、協定対象派遣労働者との比較に「基準値(0年)」を使わないのであれば、実際に協定対象派遣労働者との比較に用いる一般賃金の額が地域別最低賃金の額を超えていることとなるから、当該取扱いは問題ないと考えてよいか。

例:北海道の地域別最低賃金額 835円(金額等は令和2年度時点の数値)

職種別の賃金865円(製材工) × 92.0(北海道) = 796円 「基準値(0年)」

職種別の賃金865円(製材工) × 1.16(1年)× 92.0(北海道) = 923円

→このとき、比較する一般賃金額として923円を用いる場合には、これが北海道の地域別最低賃金額の835円以上となっているため問題がないと考えてよいか。

答

上記の場合には、地域別最低賃金の額を「基準値(0年)」とした上で、当該額に能力・経験調整指 数を乗じた額と同等以上の額とする必要があり、能力・経験調整指数として(1年)を選択した場合 の協定対象派遣労働者の賃金の額は、969円(835円 × 1.16(1年))以上でなければならない。 なお、特定最低賃金の場合も、同様の取扱いである。

最新記事

- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。

- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。

- 派遣労使協定の賞与算出方法

- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。

- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。

- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。

- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合

月別記事

- 2025年9月 ( 3 )

- 2025年8月 ( 2 )

- 2024年12月 ( 2 )

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 4 )

- 2024年8月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 3 )

- 2023年11月 ( 2 )

- 2023年10月 ( 2 )

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 3 )

- 2023年7月 ( 1 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 3 )

- 2023年4月 ( 1 )

- 2023年3月 ( 3 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 6 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2021年10月 ( 6 )

- 2021年9月 ( 9 )

- 2021年8月 ( 9 )

- 2021年7月 ( 9 )

- 2021年6月 ( 8 )

- 2021年5月 ( 9 )

- 2021年4月 ( 9 )

- 2021年3月 ( 12 )

- 2021年2月 ( 18 )

- 2021年1月 ( 16 )

- 2020年12月 ( 17 )

- 2020年11月 ( 5 )

- 2020年10月 ( 5 )

- 2020年3月 ( 2 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 3 )

- 2019年11月 ( 15 )

- 2019年10月 ( 21 )

- 2019年9月 ( 19 )

- 2019年8月 ( 21 )

- 2019年5月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年11月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2022.08.12

- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ

- 2022.08.08

- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?

- 2022.08.04

- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?

- 2022.08.01

- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?

- 2022.07.30

- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?

- 2023.05.12

- 派遣会社の調査について

- 2020.12.28

- 年末年始休業のお知らせ

- 2016.12.24

- 年末年始休業のお知らせ