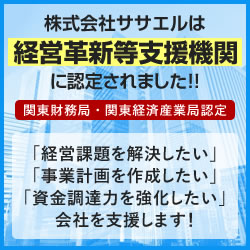

- 株式会社ササエル ホーム

- 派遣ニュース

- 【派遣情報_第2回】過半数代表者選出について

【派遣情報_第2回】過半数代表者選出について [2021.05.17]

「労使協定方式」を採用している派遣元事業主は、

「労働者派遣事業報告書」に「労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定」を添付する必要があります。

労使協定ですから、過半数代表者を選出するわけですが、

厚生労働省は、この労使協定において、

過半数代表者の適切な選出手続きについて、

以下の5つのポイントを提示しています。

1.過半数代表者となることができる労働者の要件があります

労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

過半数代表者の選出に当たっては、管理監督者に該当する可能性のある人は避けた方がよいでしょう。

←36協定等で定める過半数代表と同じです。

2 過半数代表者を選出するための正しい手続きが必要です

派遣労働者の同一労働同一賃金の労使協定を締結するために過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票・挙手などにより選出すること

選出手続きは、投票や挙手の他に、労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、

労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが必要です。

また、選出に当たっては、派遣労働者などを含めたすべての労働者が手続きに参加できるようにしましょう。

会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その協定は無効です。

派遣元事業主は、労働者が過半数代表者であることなどを理由として、労働条件について不利益な取り扱いをしてはいけません。

←派遣労働者はそれぞれ派遣先で働いているため一堂に会することが難しいというところも少なくないと思います。派遣先に過半数代表の選出について情報を提供できるような仕組みを構築する必要があるでしょう。

3 メールなどで労働者の意向を確認する場合には、意思の確認に特に注意が必要です

返信がなかった人を「信任」したものとみなすことについて

派遣労働者を含む全ての労働者に対してメールで通知を行い、

そのメールに対する返信のない人を信任(賛成)したものとみなす方法は、

一般的には、労働者の過半数が選任を支持していることが必ずしも明確にならないものと考えられます※1。

労働者の過半数が選任を支持しているかどうかを確認するために、

電話や訪問などにより、直接労働者の意見を確認するようにしましょう※2 。

※1 メールのほか、イントラネットなどで労働者の意思の確認を行う場合も同様です。

※2 事業主単位での確認が困難な場合は、事業所単位での締結をご検討ください。(ただし、待遇の引き下げを目的として恣意的に締結単位を分けることは認められません。)

←派遣労働者からなかなか返事が来ないということも実務上あると思いますが、返答できるシステムの構築や電話での確認(電話での確認の場合はその日時も控えましょう)を必ず行いましょう。

4 派遣労働者の意思の反映をすることが望ましいです

派遣労働者は、自らの待遇について、派遣元事業主と意見交換する機会が少ない場合があります。

そのため、過半数代表者を選任するための投票などと併せて意見や希望などを提出してもらい、

これを過半数代表者が派遣元事業主に伝えることなどにより、

派遣労働者の意思を反映することが望ましいです。

5 過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう配慮することが必要です

派遣元事業主は、例えば、過半数代表者が労働者の意見集約などを行う際に必要となる事務機器(イントラネットや社内メールを含む)や事務スペースの提供を行うことなどの配慮をしなければなりません。

最新記事

- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。

- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。

- 派遣労使協定の賞与算出方法

- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。

- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。

- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。

- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合

月別記事

- 2025年9月 ( 3 )

- 2025年8月 ( 2 )

- 2024年12月 ( 2 )

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 4 )

- 2024年8月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 3 )

- 2023年11月 ( 2 )

- 2023年10月 ( 2 )

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 3 )

- 2023年7月 ( 1 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 3 )

- 2023年4月 ( 1 )

- 2023年3月 ( 3 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 6 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2021年10月 ( 6 )

- 2021年9月 ( 9 )

- 2021年8月 ( 9 )

- 2021年7月 ( 9 )

- 2021年6月 ( 8 )

- 2021年5月 ( 9 )

- 2021年4月 ( 9 )

- 2021年3月 ( 12 )

- 2021年2月 ( 18 )

- 2021年1月 ( 16 )

- 2020年12月 ( 17 )

- 2020年11月 ( 5 )

- 2020年10月 ( 5 )

- 2020年3月 ( 2 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 3 )

- 2019年11月 ( 15 )

- 2019年10月 ( 21 )

- 2019年9月 ( 19 )

- 2019年8月 ( 21 )

- 2019年5月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年11月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2022.08.12

- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ

- 2022.08.08

- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?

- 2022.08.04

- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?

- 2022.08.01

- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?

- 2022.07.30

- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?

- 2023.05.12

- 派遣会社の調査について

- 2020.12.28

- 年末年始休業のお知らせ

- 2016.12.24

- 年末年始休業のお知らせ