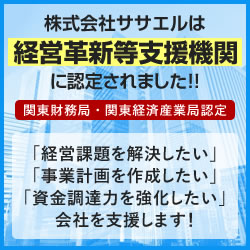

- 株式会社ササエル ホーム

- 派遣ニュース

「直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」は毎年度見直す必要があるか。 [2023.12.31]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-16

局長通達において、「賞与・手当等」は、「直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」等を労使で選択することも可能とされている。

有効期間が1年(例:令和5年4月1日から令和6年3月31日)で、新年度(例:令和6年度)に向けて労使協定を締結し直す場合には、「賞与・手当等」の額を算出し直す必要があるか。

答

協定対象派遣労働者の「賞与・手当等」について、「個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額」、「直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」又は「協定対象派遣労働者に支給される見込み額の平均額」を選択している場合には、直近の事業年度の額や最新の見込み額等を更新することが可能なものと考えられることから、「賞与・手当等」の額を算出し直すことが必要である。

なお、「賞与・手当等」について、例えば「標準的な協定対象派遣労働者に支給される額」を選択し、就業規則の定めに特段の変更がなく支給額及び支給方法等の実態が変わらない場合には、労使協定に定める「賞与・手当等」の額が変わらないことは想定されるものである。

いかがでしたか。

「個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額」、「直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」又は「協定対象派遣労働者に支給される見込み額の平均額」は、毎年度同じ平均額を使うものではなく、毎年更新してください、ということです。

ちなみに「標準的な協定対象派遣労働者に支給される額」とは、社内に職務評価等があり、それを元に標準的な評価の協定対象派遣労働者が把握できている場合は、その標準的な労働者に支給される額も認められることになっていて、その額に変更なければ「賞与・手当等」の額が変わらないことは想定されるということを言っています。

一般賃金の額が前年度適用の金額から下がったことをもって、協定対象派遣労働者の賃金を引き下げることは可能か。 [2023.12.10]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-15

一般賃金の額が前年度適用の金額から下がったことをもって、協定対象派遣労働者の賃金を引き下げることは可能か。

答

労使協定方式が派遣労働者の長期的なキャリア形成に配慮した雇用管理を行うことができるようにすることを目的としていることに鑑みて、

一般賃金の額が前年度適用の額から下がったことをもって、協定対象派遣労働者の待遇を引き下げる対応は望ましくなく、

見直し前の労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の額を基礎として、協定対象派遣労働者の公正な待遇の確保について労使で十分に協議した上で決定すること。

また、

変更後の協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上であれば、法第30条の4第1項第2号イに直ちに違反するものではないが、

派遣労働者の待遇の引き下げ等、労働条件の変更については、これが労働条件の不利益変更と判断される可能性があることに留意するとともに、次の点からも問題となり得ることに留意すること。

① 労使協定に定める昇給規定等の内容によっては、協定対象派遣労働者の待遇を引き下げることが当該昇給規定等を遵守していないことと判断され、法第30条の4第1項第2号ロ又は第3号に違反する可能性があること。

② 待遇を引き下げることを目的に、労使協定において局長通達別添1(賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金)と別添2(職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額)の選択を恣意的に変更すること等は法の趣旨に反しており認められないこと。

いかがでしたか。

派遣労働者に限らず、最低賃金が下がったから従業員の賃金を下げるということがあまり考えられないと思います。

(もちろん現在最低賃金自体が上がっていっているので、最低賃金が下がるということは現状ありませんが)

同様に賃金基本統計調査や職業安定業務統計の数字が下がったからといって、

それに合わせて下げていくというのもあまり望ましいものではないでしょう。

企業側としては、

能力の高い派遣社員を育成していき、派遣先により良い人材を派遣することで、

しっかり利益を確保できる仕組みを構築していくことも大事だと思います。

過半数代表者の選出手続において、意見の表明がない労働者を全労働者数から除いてよいか。 [2023.12.03]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-14

問1-12 に係る過半数代表者の選出手続において、意見の表明がない労働者を全労働者数から除き、残りの労働者の過半数の信任を得た労働者を過半数代表者とする取扱いは認められるか。

答

意見の表明のない者を含む全ての労働者の過半数の信任を得ていない労働者は、過半数代表者とは 認められないものである。

いかがでしたか。

今回は、そりゃそうでしょう。という内容だったかもしれませんが、

企業側から見ると、なかなか意見の表明の連絡が来ない、といった実情も垣間見えるような気がします。

その場合でも、根気強く、連絡を取り続けていきましょう。

過半数代表者の選出手続において、メールの開封を行っているが、意見の表明がない場合。 [2023.11.26]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-13

問1-12 に係る過半数代表者の選出手続において、

メールの開封者やイントラネット等の閲覧者を派遣元事業主(所)が確認できる場合は、

メールの開封等を行ったものの、意見の表明がない労働者を信任(賛成)したものとみなす取扱いは認められるか。

答

その手続の適否は、最終的には個別の事案ごとに判断されるものであるが、

一般的には、上記の取扱いは、労働者の過半数が選任を支持していることが必ずしも明確にならないものと考えられる。

このため、例えば意見の表明がなかった労働者に対しては、電話や訪問等により、直接意見を確認す る等の措置を講じるべきである。

いかがでしたか。

問1-12 とは、過半数労働者を決める際に、返信がない場合に信任したと見なされるかどうか、という内容でした。

問1-12 のときにお伝えした通り、派遣労働者は派遣先で働いていることから、

過半数労働者を決める際には、より細やかな対応が必要となってきます。

できるだけ労力を抑えたいと思う気持ちはあるかもしれませんが、

丁寧に対応していくことが、良い信頼関係を生むきっかけとなるのではないでしょうか。

労使協定の過半数代表者の賛否が確認できない場合、信任したと認められるか。 [2023.11.19]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-12

労使協定を締結する過半数代表者の選出の手続きにおいて、

ある労働者を過半数代表者として選出することに信任(賛成)するか否かについて、

派遣元事業主(所)が全労働者に確認することとなった。

その確認方法として、派遣労働者を含む全ての労働者に対してメールで通知し、メールに対する返信のない者を、メールの内容について信任(賛成)したものとみなす取扱いは認められるか。

また、同様の場合に、返信がない場合は信任(賛成)したものとみなす旨をメールに記載している場合は認められるか。

答

過半数代表者の選出には、労働者の過半数が選任を支持していることが明確になるような民主的な手続を経ることが必要である。

その手続の適否は、最終的には個別の事案ごとに判断されるものであるが、一般的には、上記の取扱いは、労働者の過半数が選任を支持していることが必ずしも明確にならないものと考えられる。

例えば、返信がなかった労働者に対しては、電話や訪問等により、直接意見を確認する等の措置を講じるべきである。

なお、イントラネット等を用いて、労働者の意思の確認を行う場合も同様である。

いかがでしたか。

派遣労働者の場合、派遣先で働くため全員が集合して信任不信任をとるのは実務上難しさがあります。

一方で労使協定は過半数代表者である必要があることから、派遣先で働いている派遣労働者に対して、しっかり連絡をとって、かつ信任不信任の意思表示をとることが、強く求められることになります。

派遣労働者が増えていくほど、派遣先で働いている派遣労働者と社内で働いている労働者との意思疎通の機会が少なくなってしまうことがあります。

こういった労働者代表の選出等の時に、

派遣労働者に積極的に連絡を取ることで、

意思疎通を図る良い機会ととらえることも大事ではないでしょうか。

原則「労使協定方式」、紹介予定派遣の対象者のみ「派遣先均等・均衡方式」は問題ないか。 [2023.10.21]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-11

「協定対象派遣労働者の範囲」について、一の事業所において、原則はその全ての派遣労働者に「労使協定方式」を採用するが、紹介予定派遣の対象者のみ、派遣先均等・均衡方式とすることは問題ないか。

答

紹介予定派遣とそれ以外の派遣労働者との間で、待遇決定方式を分けることは、合理的な理由があ れば、否定されるものではない。

なお、単に待遇を引き下げることを目的として、紹介予定派遣とそれ以外の派遣労働者で待遇決定 方式を変更することは、法の趣旨に反するものであり、認められない。

いかがでしたか。

毎度のこととはなりますが、「合理的な理由」というのがポイントとなります。

特にやってはいけないことは、派遣先によって、労使協定方式にしたり、均等均衡方式にしたりすることです。

これは認められませんので、注意してください。

派遣先の希望により、労使協定方式を均等均衡方式に変更してもよいか。 [2023.10.01]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-10

労使協定を締結する際に協定対象派遣労働者の範囲を定めることとなっているが、派遣先の希望等により、個別に、協定対象派遣労働者の待遇決定方式を派遣先均等・均衡方式に変更することとしてもよいか。

答

労使協定方式は、派遣労働者の長期的なキャリア形成に配慮した雇用管理を行うことができるようにすることを目的としたものである。

そのため、派遣先の希望等を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更することは、労使協定方式の趣旨に反するものであり、認められない。

また、当然のことながら、待遇を引き下げることを目的として、派遣先ごとに待遇決定方式を変更することも、法の趣旨に反するものであり、認められない。

一方、待遇決定方式を変更しなければ派遣労働者が希望する就業機会を提供できない場合であって当該派遣労働者から合意を得た場合等のやむを得ないと認められる事情がある場合などは、この限りでない。

いかがでしたか。

理由もなく、派遣先ごとに労使協定方式にしたり、均等・均衡方式にしたりとすることは認められません。

その理由も、賃金を低く抑えたい、とか、こちらの待遇方式でないと派遣先が契約しないといった理由で、待遇方式を両方使っているということはあってはならないので、注意が必要です。

労使協定の有効期間が2年の場合には、確認書を添付すれば労使協定は不要か。 [2023.09.09]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-9

例えば、労使協定の有効期間が2年の場合※には、確認書を添付すれば、労使協定に記載する「通達名」や「一般基本給・賞与等の額」、「一般通勤手当の額」等を修正する必要はないか。

※有効期間の2年目においても、協定対象派遣労働者の賃金の額が、当該年度に適用される一般賃金の額と同等以上であり、確認書を添付する対応の場合。

答

貴見のとおり。

いかがでしたか。

有効期間を2年にし、

派遣労働者の賃金が一般賃金以上であれば確認書でよいことになります。

弊社としては、

有効期間を2年としてしまうと、

毎年の細かなチェック(現状労使協定に課題はないか、今後課題となりそうなところはないか)、

年ごとに確認書→労使協定の締結→確認書→労使協定の締結とするより、

毎年労使協定を作成することの方がもれなく対応でき、失念することもないという観点から、

有効期間を1年とし、毎年労使協定を締結することを勧めています。

確認書を用いた確認はいつまでに実施し、労使協定書に添付する必要があるのか。 [2023.08.27]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-8

確認書を用いた確認はいつまでに実施し、労使協定書に添付する必要があるのか。

答

労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、当該変更された一般賃金の額が適用される前までに確認を実施し、確認書を労使協定書に添付することが必要である。

例えば、令和4年4月1日から令和6年3月31日までが有効期間の労使協定について、協定対象派遣労働者の賃金の額が、令和5年度に適用される一般賃金の額と同等以上であることを確認する場合には、令和5年3月31日までに確認を実施し、労使協定書に確認書を添付することが必要である。

また、最低賃金額の改定により協定している一般賃金の額が最低賃金額を下回ることとなった場合、当該最低賃金額を基準値(0年目)として用いることとされていることから、最低賃金額の改定にあわせた協定内容の見直しも必要である。

労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合、算出し直した賃金額が一般賃金の額と同等以上であるときは、労使協定を締結し直すことなく、確認書による対応のみで問題ないか。 [2023.08.15]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-7

労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合において、協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である場合には、派遣元事業主は確認書を労使協定書に添付することとなっているが、一般賃金の額の変更に伴い、協定対象派遣労働者の賃金額を算出し直す必要がある場合においても、算出し直した賃金額が、一般賃金の額と同等以上であるときは、労使協定を締結し直すことなく、確認書による対応のみで問題ないか。

答

協定対象派遣労働者の賃金の額を算出し直すなど、労使協定における協定対象派遣労働者の賃金の額を変更する場合には、労使協定を締結し直す必要がある。

一般賃金の額が変更となった際に確認書を労使協定書に添付する対応は、一般賃金の額が変更となった場合であって、かつ協定対象派遣労働者の賃金の額を変更することなく、一般賃金の額と同等以上の額であることが確認できる場合のみである。

よって、一般賃金の額の変更に伴い協定対象派遣労働者の賃金の額を変更する場合は、改めて労使協定を締結し直すことが必要であり、確認書を労使協定書に添付することのみによる対応は認められない。

いかがでしたか。

確認書で対応できるのは、

賃金額の変更がない場合です。

労使協定の有効期間中に、

一般賃金の額が変わり、

それに伴い賃金額を変更することによってクリアする場合は、

確認書ではなく、労使協定を再度締結することが必要になります。

最新記事

- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。

- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。

- 派遣労使協定の賞与算出方法

- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。

- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。

- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。

- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合

月別記事

- 2025年9月 ( 3 )

- 2025年8月 ( 2 )

- 2024年12月 ( 2 )

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 4 )

- 2024年8月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 3 )

- 2023年11月 ( 2 )

- 2023年10月 ( 2 )

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 3 )

- 2023年7月 ( 1 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 3 )

- 2023年4月 ( 1 )

- 2023年3月 ( 3 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 6 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2021年10月 ( 6 )

- 2021年9月 ( 9 )

- 2021年8月 ( 9 )

- 2021年7月 ( 9 )

- 2021年6月 ( 8 )

- 2021年5月 ( 9 )

- 2021年4月 ( 9 )

- 2021年3月 ( 12 )

- 2021年2月 ( 18 )

- 2021年1月 ( 16 )

- 2020年12月 ( 17 )

- 2020年11月 ( 5 )

- 2020年10月 ( 5 )

- 2020年3月 ( 2 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 3 )

- 2019年11月 ( 15 )

- 2019年10月 ( 21 )

- 2019年9月 ( 19 )

- 2019年8月 ( 21 )

- 2019年5月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年11月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2022.08.12

- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ

- 2022.08.08

- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?

- 2022.08.04

- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?

- 2022.08.01

- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?

- 2022.07.30

- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?

- 2023.05.12

- 派遣会社の調査について

- 2020.12.28

- 年末年始休業のお知らせ

- 2016.12.24

- 年末年始休業のお知らせ