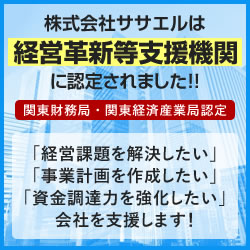

- 株式会社ササエル ホーム

- 派遣ニュース

労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合、労使協定を締結し直す必要があるのか。 [2023.08.07]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-6

労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合、労使協定を締結し直す必要があるのか。

答

一般賃金の額は毎年度、厚生労働省職業安定局長通達(以下「局長通達」という。)により示される が、労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合には、有効期間中であっても、協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否か確認することが必要である。その確認の結果、労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上の額ではない等により、労使協定に定める賃金の額を変更する場合には、労使協定を締結し直す必要があること。

一方、協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上の額であり、かつ協定対象派遣労働者の賃金の額を変更しない場合には、労働者派遣事業関係業務取扱要領に定める「同額以上の額で あることを確認した旨の書面」(以下「確認書」という。)を労使協定書に添付する対応でも差し支えない。

いかがでしたか。

一般賃金に変更があった場合、

賃金に変更があれば当然のことですが、

賃金に変更がなかったとしても、確認書面が必要となりますので、

忘れないようにしましょう。

労使協定書には、就業規則・賃金規程等によることとする旨を定めるとの記載でよいか。 [2023.07.29]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-5

労使協定書には具体的な内容を定めず、就業規則、賃金規程等によることとする旨を定めることとしてよいか。

答

貴見のとおり。

なお、当然のことながら、法第30条の4第1項各号に掲げる事項(労使協定に定めるべき事項)については、労使協定自体に具体的に定めなかったとしても、就業規則、賃金規程等に具体的な内容を定めることが必要である。

また、派遣元事業主は、則第17条第3項に基づき、厚生労働大臣に毎年度提出する事業報告書に労使協定書を添付する必要があるところ、法第30条の4第1項各号に掲げる事項が就業規則、賃金規程等に定められている場合には、労使協定書本体に加えて、労使協定で引用している就業規則、賃金規程等もあわせて事業報告書に添付する必要がある。

いかがでしたか。

労使協定上に記載すると分量が多くなってしまうような場合は、就業規則、賃金規程等によることとする旨でよいと思いますが、

可能であるなら、労使協定上に記載したほうが、

労働者代表に対する説明もしやすいですし、

派遣に関わるスタッフが内容を確認する際もスムーズに進むでしょう。

労使協定書には、比較対象となる一般賃金の額も記載する必要があるのか。 [2023.06.18]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-4

労使協定書には、協定対象派遣労働者の賃金の額のほか、その比較対象となる一般賃金の額も記載する必要があるのか。

答

貴見のとおり。

法第30条の4第1項第2号イにより、

労使協定書には、一般賃金の額と同等以上である協定対象派遣労働者の賃金の決定の方法を定めることとされているため、

同等以上であることが客観的に明らかとなるよう、協定対象派遣労働者の賃金の額に加え、その比較対象となる一般賃金の額も記載することが必要である。

いかがでしたか。

労使協定は、同一労働同一賃金であることを確認する意味合いがあるものですので、

算出した比較対象となる一般賃金の額を労働組合や労働者代表に同一賃金以上であることを提示し合意することで、正当なものになります。

締結済みの労働協約をもとに、労使協定を締結することは可能か。 [2023.06.12]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-3

既に締結されている労働協約をもとにして、労使協定を締結することは可能か。

答

原則、法第30条の4第1項の労使協定を別途締結することが必要であるが、

法第30条の4第1項各号の事項について、

労働協約を参照する旨を定めることを労使で合意しており、

かつ労使協定書に当該内容が明記されている場合は差し支えない。

また、派遣元事業主は、

則第17条第3項に基づき、厚生労働大臣に毎年度提出する事業報告書に労使協定書を添付する必要があるところ、

法第30条の4第1項各号に掲げる事項が労使協定書に記載されておらず、

労働協約を参照する旨が定められている場合には、

労使協定書に加えて、参照している労働協約もあわせて事業報告書に添付する必要がある。

いかがでしたか。

法第30条の4第1項の労使協定は事業報告書にコピーを添付することが必須であり、

労働協約を参照との記載があれば、労働協約のコピーも添付する必要があります。

そうであれば、法第30条の4第1項の労使協定に全ての事項をしっかり明記したほうが、

提出漏れは軽減できるのではないでしょうか。

労使協定の過半数代表者はどのように選出すればよいか。 [2023.05.20]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-2

派遣労働者が各々異なる派遣先に派遣されており、労使協定を締結する過半数代表者の選出が困難であるが、どのように選出すればよいか。

答

例えば、派遣労働者の賃金明細を交付する際や派遣元事業主が派遣先を巡回する際に、労使協定の 意義や趣旨を改めて周知するとともに、立候補の呼びかけや投票用紙の配付、社内のイントラネット、メール等により立候補の呼びかけや投票を行わせることが考えられる。

なお、労働者派遣法施行規則(以下「則」という。)第 25 条の6第3項のとおり、派遣元事業主は、過半数代表者が労使協定の事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

この「必要な配慮」には、例えば、過半数代表者が労働者の意見集約等を行うに当たって必要とな る事務機器(イントラネットや社内メールを含む。)や事務スペースの提供を行うことが含まれるものである。

また、労働基準法第36条に基づく時間外・休日労働に関する協定の締結や、同法第89条に基づく就業規則の作成又は変更を行う場合にも、(過半数労働組合が存在しない場合は)当然に過半数代表者 の選出が必要である。

いかがでしたか。

派遣社員の人数が少なかったり、就業場所がある程度限られている場合は、直接周知することも可能でしょうが、実務的にはなかなか難しいことが考えられますので、イントラネット等を使って、過半数代表の選出から、労使協定の締結・周知までシステマティックに流れを作っておくとよいでしょう。

数か所の事業所を労使協定の一つの締結単位とすることは可能か。 [2023.05.14]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-1

数か所の事業所を労使協定の一つの締結単位とすることは可能か。

(例:関東地方に所在する事業所でまとめて労使協定を締結)

答

貴見のとおり。

ただし、待遇を引き下げることなどを目的として、数か所の事業所を一つの締結単位とすることは、 労働者派遣法(以下「法」という。)の趣旨に反するものであり、認められない。

また、この場合、比較対象となる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の 平均的な賃金の額(以下「一般賃金の額」という。)を算定する際の地域指数については、協定対象派遣労働者ごとに、その派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む都道府県又はハローワーク管轄地域の指数を選択する必要があることに留意すること。

さらに、数か所の事業所を労使協定の一つの締結単位とする場合、派遣労働者が多数となり、また、 派遣先の業種、派遣先地域も多岐にわたることによって賃金体系等が複雑化し、複数の事業所の派遣労働者全体の利益を適切に代表する過半数代表者を選出することが困難となる可能性がある。

このため、数か所の事業所を労使協定の締結単位とする場合には、過半数代表者が民主的手続により選出されるよう、特に留意する必要がある。

仮に過半数代表者を適切に選出していないと認められた場合には労使協定方式が適用されず、法第 30 条の3の規定に基づき、派遣先均等・均衡方式により派遣先に雇用される通常の労働者との均等・ 均衡待遇を確保する必要があることに留意すること。

いかがでしたか。

複数の派遣事業を行うための事業所がある場合、

効率性を考えて事業所ごとではなく、事業所をまとめて労使協定を作成することも可能です。

どのくらい事業所があるかによりますが、

例のように、関東で複数の事業所を持っている場合は、

まとめることで効率性が上がることが期待されますが、

東京、大阪、仙台のように若干離れている事業所を持っている場合は、

それぞれの事業所で締結された方がよいでしょう。

派遣会社の調査について [2023.05.12]

ここ最近、派遣会社への調査の増加を実感しています。

一般的な定期調査が主となり、

定期調査なのでどの派遣会社にも定期的に行われるものですが、

完全にコロナ明けをしたため、

今までなかなか進まなかった定期調査が一気に行われているように感じています。

派遣会社のみならず、

派遣「先」会社にも調査が入っています。

派遣会社には、

整備しなくてはいけない様々な書類がありますので、

調査を機にきちんと整備をしていきたい、

整備をしているが正しく整備できているのか不安

という方は、

この機会をとらえて、

派遣会社としての実務環境整備を進めていきましょう。

労使協定方式の自主点検⑪《関係者への待遇決定方式の情報提供》 [2023.04.15]

厚生労働省の「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」

今回は、【関係者への待遇決定方式の情報提供】についてです。

労使協定を締結しているか否かについて、関係者(派遣労働者、派遣先等)への情報提供を行っていますか?

[点検のポイント]

□情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することが原則です。

※協定を締結している場合には、協定対象派遣労働者の範囲及び協定の有効期間の終期の情報を提供する必要があります。

いかがでしたか。

会社の派遣情報をインターネットで公開することに躊躇してしまうかもしれませんが、

インターネットなどにより派遣状況を確認し、より適切な派遣会社を選択できるよう情報公開が派遣会社に義務付けられてますので、しっかりホームページに掲載しましょう。

労使協定方式の自主点検⑩《事業報告》 [2023.03.31]

厚生労働省の「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」

今回は、【事業報告】についてです。

労使協定を添付して、労働者派遣事業報告書を提出していますか?

[点検のポイント]

□派遣元事業主は、6月末までに都道府県労働局への報告が必要です。

□労使協定に定める事項について、労働協約、就業規則、賃金規程等を引用又は参照することを定めている場合は、その労働協約、就業規則、賃金規程等も添付する必要があります。

いかがでしたか。

労使協定のコピーは6月の事業報告書に添付して提出しますが、

労使協定自体は4/1からの協定であることが一般的ですので、

その場合は、3/31までに労使協定を締結しておく必要があります。

労使協定方式の自主点検⑨《労働者派遣契約の締結等》 [2023.03.21]

厚生労働省の「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」

今回は、【労働者派遣契約の締結等】についてです。

労働者派遣契約書などに、派遣労働者の同一労働同一賃金に関係して、記載事項として追加された項目を記載していますか?

[点検のポイント]派遣労働者の同一労働同一賃金に関係して追加された項目

□労働者派遣契約書

→「責任の程度」及び「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否か別」

□派遣元管理台帳

→「協定対象派遣労働者であるか否かの別」及び「責任の程度」

□派遣元事業主から派遣先への通知

→「協定対象派遣労働者であるか否かの別」

□就業条件等の明示

→「責任の程度」

※責任の程度:派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等のことをいいます。

(例)副リーダー(部下2名、リーダー不在の間における緊急対応が週1回程度有)

いかがでしたか。

当初の契約等から変更していないということであれば、

追加項目は限られているので、

今すぐ変更しましょう。

最新記事

- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。

- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。

- 派遣労使協定の賞与算出方法

- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。

- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。

- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。

- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合

月別記事

- 2025年9月 ( 3 )

- 2025年8月 ( 2 )

- 2024年12月 ( 2 )

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 4 )

- 2024年8月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 3 )

- 2023年11月 ( 2 )

- 2023年10月 ( 2 )

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 3 )

- 2023年7月 ( 1 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 3 )

- 2023年4月 ( 1 )

- 2023年3月 ( 3 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 6 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2021年10月 ( 6 )

- 2021年9月 ( 9 )

- 2021年8月 ( 9 )

- 2021年7月 ( 9 )

- 2021年6月 ( 8 )

- 2021年5月 ( 9 )

- 2021年4月 ( 9 )

- 2021年3月 ( 12 )

- 2021年2月 ( 18 )

- 2021年1月 ( 16 )

- 2020年12月 ( 17 )

- 2020年11月 ( 5 )

- 2020年10月 ( 5 )

- 2020年3月 ( 2 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 3 )

- 2019年11月 ( 15 )

- 2019年10月 ( 21 )

- 2019年9月 ( 19 )

- 2019年8月 ( 21 )

- 2019年5月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年11月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2022.08.12

- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ

- 2022.08.08

- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?

- 2022.08.04

- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?

- 2022.08.01

- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?

- 2022.07.30

- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?

- 2023.05.12

- 派遣会社の調査について

- 2020.12.28

- 年末年始休業のお知らせ

- 2016.12.24

- 年末年始休業のお知らせ