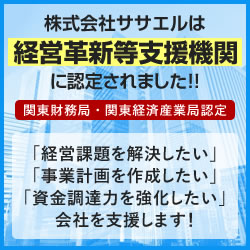

- 株式会社ササエル ホーム

- 派遣ニュース

【派遣の同一労働同一賃金Q&A】労使協定には、比較対象となる一般賃金の額を記載するが必要? [2019.11.14]

労使協定には、派遣労働者の賃金の額のほか、その比較対象となる一般賃金の額を記載する必要があります。

一般賃金の額と同等以上である協定対象派遣労働者の賃金の決定の方法を定めることとされているため、同等以上であることが客観的に明らかとなるよう、協定対象派遣労働者の賃金の額に加え、その比較対象となる一般賃金の額も記載することが必要となります。

【派遣の同一労働同一賃金Q&A】派遣先が多く、派遣契約労使協定の過半数代表者の選出が難しいのですが? [2019.11.13]

どのような理由にせよ、過半数代表者を選出しなければなりません。

その方法として、派遣労働者の賃金明細を交付する際や派遣元事業主が派遣先を巡回する際に、労使協定の意義や趣旨を改めて周知するとともに、立候補の呼びかけや投票用紙の配付をしたり、社内のイントラネットやメールにより立候補の呼びかけや投票を行わせることが考えられます。

【派遣の同一労働同一賃金Q&A】 複数の事業所を労使協定の一つの締結単位とすることは可能? [2019.11.12]

複数の事業所を労使協定の一つの締結単位とすることは可能です。

ただし、待遇を引き下げることなどを目的として、数か所の事業所を一つの締結単位とすることは、

労使協定方式の趣旨に反するものであり、適当ではなく、認められないことになります。

また、この場合、比較対象となる一般賃金を算定する際の地域指数については、協定対象派遣労働者

の派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む都道府県又は公共職業安定所管轄地域の指数

を選択することになります。

さらに、数か所の事業所を労使協定の一つの締結単位とする場合、派遣労働者が多数となり、派遣先の業種、派遣先地域も多岐にわたって賃金体系等が複雑となり、複数の事業所の派遣労働者全体の利益を適切に代表する過半数代表者を選出することが困難となる可能性があることから、数か所の事業所を労使協定の締結単位とする場合には、過半数代表者が民主的手続に基づいて選出されるよう、特に注意が必要です。

仮に過半数代表者を適切に選出していないと認められた場合には労使協定方式が適用されず、派遣先に雇用される通常の労働者との均等・均衡待遇を確保しなければならないことになります。

【派遣の同一労働同一賃金Q&A】協定対象派遣労働者を限定するかどうかを労働者派遣契約に記載しないとダメ? [2019.11.11]

労働者派遣契約には、「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別」などを新たに記載する必要があります。

施行日前から締結している労働者派遣契約については、労働者派遣契約を新たに締結し直すことまで求めるものではありませんが、施行日までに、労働者派遣契約の変更等により、新たに労働者派遣契約の締結事項となった「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」及び「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別」を労働者派遣契約に定めておかなければなりません。

【派遣の同一労働同一賃金Q&A】施行前に労使協定を締結してもよい? [2019.11.08]

働き方改革関連法(平成30年改正派遣法)の施行日(2020年4月1日)前に、派遣元事業主が過半数労働組合又は過半数代表者との間で協定を締結することは可能です。

なお、この協定の効力が発生するのは、施行日以降であることに留意してください。

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(労使協定方式の場合) [2019.11.07]

① 賃金

<協定対象派遣労働者の賃金の決定方法等>

• 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金の額となるものでなければなりません。

• 職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善されるものでなければなりません。

• 協定対象派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、賃金を決定しなければなりません。

② 福利厚生 教育訓練

• 食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設(※)については、派遣先の通常の労働者と働く事業所が同一であれば同一の利用を認めなければなりません。

• 派遣元の通常の労働者との間で、転勤の有無等の支給要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければなりません。

• 病気休職については、有期雇用でない派遣労働者には派遣元の通常の労働者と同一の、 有期雇用である派遣労働者にも、労働契約が終了するまでの期間を踏まえて取得を認めなければなりません。

• 法定外の有給休暇その他の休暇であって、勤続期間に応じて取得を認めているものについては、派遣元の通常の労働者と同一の勤続期間であれば同一の付与を行わなければなりません。なお、期間の定めのある労働契約を更新している場合には、当初の労働契約の開始時から通算して勤続期間を評価することを要します。

• 教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するもの (※)については、派遣先の通常の労働者と同一の業務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた実施を行わなければなりません。

• 安全管理に関する措置・給付については、派遣元の通常の労働者と同一の勤務環境に置かれている場合には同一の措置・給付を行わなければなりません。

(※)上記の福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)及び現在の業務の遂行に必要な技能・知識を付与するための教育訓練は、労使協定方式であっても、労使協定の対象とはならないため、派遣元事業主は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を確保する必要があります。

また、これらの待遇については、派遣先に対しても、利用機会の付与及び実施の義務が課されています。

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(派遣先均等・均衡方式の場合) [2019.11.06]

① 基本給

• 基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数(派遣就業期間)に応じて支払うものなど、それぞれの趣旨・性格に照らして、派遣先の通常の労働者と実態が同一であれば同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければなりません。

• 昇給であって、労働者の勤続(派遣就業の継続)による能力の向上に応じて行うものについては、派遣先の通常の労働者と勤続による能力の向上が同一であれば同一の、 違いがあれば違いに応じた昇給を行わなければなりません。

② 賞与

• ボーナス(賞与)であって、会社(派遣先)の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、派遣先の通常の労働者と会社の業績等への貢献が同一であれば同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければなりません。

③ 各種手当

• 役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、派遣先の通常の労働者と役職の内容が同一であれば同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければなりません。

• そのほか、派遣先の通常の労働者との間で、業務の危険度又は作業環境が同一の場合の特殊作業手当、交替制勤務等の勤務形態が同一の場合の特殊勤務手当、業務の内容が同一の場合の精皆勤手当、派遣先の通常の労働者の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時間外労働手当の割増率、同一の深夜・休日労働を行った場合に支給される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当、同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で働く労働者に対する補償として支給する地域手当等については、同一の支給を行わなければなりません。

④ 福利厚生 教育訓練

• 食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設(※)については、派遣先の通常の労働者と働く事業所が同一であれば、同一の利用を認めなければなりません。

• 派遣先の通常の労働者との間で、転勤の有無等の支給要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければなりません。

• 病気休職については、期間の定めのない労働者派遣に係る派遣労働者には、派遣先の通常の労働者と同一の、期間の定めのある労働者派遣に係る派遣労働者にも、派遣就 業が終了するまでの期間を踏まえて取得を認めなければなりません。

• 法定外の有給休暇その他の休暇であって、勤続期間(派遣就業期間)に応じて取得を認めているものについては、派遣先の通常の労働者と同一の勤続期間(派遣就業期 間)であれば同一の付与を行わなければなりません。なお、期間の定めのある労働者派遣契約を更新している場合には、当初の派遣就業の開始日から通算して就業期間を評価することを要します。

• 教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能・知識を習得するために実施するもの(※)については、派遣先の通常の労働者と同一の業務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた実施を行わなければなりません。

• 安全管理に関する措置・給付については、派遣先の通常の労働者と同一の勤務環境に置かれている場合には同一の措置・給付を行わなければなりません。

(※)派遣先に対しても、上記の福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)及び現在の業務の遂行に必要な技能・知識を付与するための教育訓練について、利用機会の付与及び実施の義務が課されています。

<派遣先の通常の労働者と派遣労働者との間で賃金の決定基準・ルールの相違がある場合>

• 派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間で賃金に相違がある場合において、その要因として賃金の決定基準・ルールの相違があるときは、「派遣労働者に対する派遣元事業主の将来の役割期待は、派遣先に雇用される通常の労働者に対する派遣先の将来の役割期待と異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる」という主観的・抽象的説明ではなく、賃金の決定基準・ルールの相違は、 職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはなりません。

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針 [2019.11.05]

このガイドラインは、通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したものです。

基本給、昇給、ボーナス(賞与)、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等についても記載されています。

このガイドラインに記載がない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合理な待遇差の解消等が求められます。このため、各社の労使により、個別具体の事情に応じて待遇の体系について議論していくことが望まれています。

不合理な待遇差の解消に当たり、次の点に留意が必要です。

• 通常の労働者の待遇を不利益に変更する場合は、原則として労使の合意が必要であり、就業規則の変更により合意なく不利益に変更する場合であっても、その変更は合理的なものである必要があります。ただし、通常の労働者と短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消するに当たり、基本的に、労使の合意なく通常の労働者の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえないとされています。

• 雇用管理区分が複数ある場合(例:総合職、地域限定正社員など)であっても、すべての雇用管理区分に属する通常の労働者との間で不合理な待遇差の解消が求められます。

• 通常の労働者と短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者との間で職務の内容等を分離した場合であっても、通常の労働者との間の不合理な待遇差の解消が求められます。

派遣労働者の同一労働同一賃金⑯調停 [2019.11.01]

自主的解決が求められる事項

<派遣元事業主>

次の事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が派遣先から通知されたときは、苦情の自主的解決を図るよう努めなければなりません。

・ 派遣先均等・均衡方式

・ 労使協定方式

・ 雇入れ時の説明

・ 派遣時の説明

・ 派遣労働者から求めがあった場合の説明

・ 不利益な取扱いの禁止

<派遣先>

次の事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情の自主的解決を図るよう努めなければなりません。

・ 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施

・ 給食施設、休憩室及び更衣室の利用の機会の付与

↓↓↓↓↓↓

自主的解決が困難な場合

↓↓↓↓↓↓

紛争調整委員会による調停

上記の事項についての「派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争」又は「派遣労働者と派遣先との間の紛争」については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の適用を除外し、専門性と対応できる機能を併せ持った調停の仕組みの対象となります。

都道府県労働局長が、紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において、紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に規定する紛争調整委員会において調停が行われることとなります。

派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が都道府県労働局長に調停の申請をしたことを理由として、派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはいけません。

派遣労働者の同一労働同一賃金⑮紛争の解決のための援助等 [2019.10.31]

自主的解決が求められる事項

<派遣元事業主>

次の事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が派遣先から通知されたときは、苦情の自主的解決を図るよう努めなければなりません。

・ 派遣先均等・均衡方式

・ 労使協定方式

・ 雇入れ時の説明

・ 派遣時の説明

・ 派遣労働者から求めがあった場合の説明

・ 不利益な取扱いの禁止

<派遣先>

次の事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情の自主的解決を図るよう努めなければなりません。

・ 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施

・ 給食施設、休憩室及び更衣室の利用の機会の付与

↓↓↓↓↓↓

自主的解決が困難な場合

↓↓↓↓↓↓

行政による援助(助言・指導・勧告)

都道府県労働局長は、上記の事項についての「派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争」又は「派遣労働者と派遣先との間の紛争」に関し、現に紛争の状態にある当事 の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告(※)をすることができることとなります。

(※)都道府県労働局長による助言、指導及び勧告は、具体的な解決策を提示し、これを自発的に受け入れることを促すものであり、紛争の当事者にこれに従うことを強制するものではありません。

派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が都道府県労働局長に紛争の解決の援助を求めたことを理由として、派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはいけません。

最新記事

- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。

- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。

- 派遣労使協定の賞与算出方法

- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。

- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。

- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。

- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合

月別記事

- 2025年9月 ( 3 )

- 2025年8月 ( 2 )

- 2024年12月 ( 2 )

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 4 )

- 2024年8月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 3 )

- 2023年11月 ( 2 )

- 2023年10月 ( 2 )

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 3 )

- 2023年7月 ( 1 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 3 )

- 2023年4月 ( 1 )

- 2023年3月 ( 3 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 6 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2021年10月 ( 6 )

- 2021年9月 ( 9 )

- 2021年8月 ( 9 )

- 2021年7月 ( 9 )

- 2021年6月 ( 8 )

- 2021年5月 ( 9 )

- 2021年4月 ( 9 )

- 2021年3月 ( 12 )

- 2021年2月 ( 18 )

- 2021年1月 ( 16 )

- 2020年12月 ( 17 )

- 2020年11月 ( 5 )

- 2020年10月 ( 5 )

- 2020年3月 ( 2 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 3 )

- 2019年11月 ( 15 )

- 2019年10月 ( 21 )

- 2019年9月 ( 19 )

- 2019年8月 ( 21 )

- 2019年5月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年11月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2022.08.12

- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ

- 2022.08.08

- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?

- 2022.08.04

- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?

- 2022.08.01

- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?

- 2022.07.30

- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?

- 2023.05.12

- 派遣会社の調査について

- 2020.12.28

- 年末年始休業のお知らせ

- 2016.12.24

- 年末年始休業のお知らせ