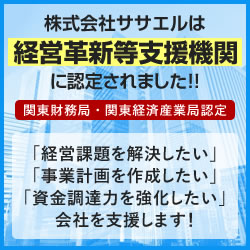

- 株式会社ササエル ホーム

- 派遣ニュース

派遣労働者個人単位の「期間制限」とは? [2019.08.15]

有期派遣労働者が、個人単位で同一の組織単位における派遣期間は3年までです。

組織単位とは、派遣先の「〇〇課」や「〇〇グループ」等、業務として類似性や関連性がある組織で、かつ、組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するといった実態によって判断されます。

業務内容が変わっても、上記のような同一の組織単位内である場合は、派遣期間が継続されていることになります。

派遣先事業所単位の「期間制限」とは? [2019.08.14]

派遣先の同一の事業所に対して、有期派遣労働者を派遣できるのは、原則3年までです。

派遣労働者が社内に多くなることで、正社員の職域が侵害される恐れがあるため、このような制限があります。

ただし、その抵触日の1ヶ月前までに、過半数労働組合や過半数の代表者の意見聴取をすることで、さらに3年まで延長することができ、その後も同様に3年延長することができます。

この3年間というのは、他の派遣労働者と交代したり、別の派遣会社から派遣社員を受け入れた場合でも、当初受け入れた派遣労働者の受け入れ開始日が起算日となります。

禁止されている派遣業務とは? [2019.08.13]

労働者派遣法上、労働者派遣を行ってはならない禁止業務は、次のとおりです。

①港湾運送業務:船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送等

②建設業務:土木、建築、解体作業等

③警備業務:施設の警戒防止業務、人や車両の雑踏する場所・通行に危険のある場所での事故警戒防止業務等

④医療関係業務:医師、歯科医師、看護師、薬剤師等

これら禁止業務を行うことは罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となります。

また業務の性格から労働者派遣に適していないため、労働者派遣を行ってはならない制限業務は次のとおりです。

①人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の当事者として行う業務

②弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士、管理建築士としての業務

労働者派遣事業の資産要件とは? [2019.08.09]

労働者派遣事業を行なうためには、

事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものどうか、という基準があります。

その1つとして、資産要件があり、次のとおりです。

①資産-負債≧2,000万円×事業所数

②現金預金≧1,500万円×事業所数

③資産-負債≧負債総額の1/7

労働者派遣事業を行うにあたっては、

必ず資産要件をクリアする必要があります。

禁止されている専ら派遣とは? [2019.08.08]

専ら派遣とは、特定の企業に対して派遣労働者を派遣する行為であり、禁止されています。

専ら派遣とみなされる判断基準は、次の通りです。

①定款等の当該事業目的が専ら派遣となっている

②派遣先の確保のための努力が客観的に認められない

③他の事業所からの労働者派遣の依頼を、正当な理由なく全く拒否している

趣旨としては、

労働者派遣事業は、労働力需給調整システムの1つとして認められたものであるから、

その機能を持たない、特定の者のみに派遣しているいわゆる専属派遣会社は

第二人事部的なものであって、必ずしも適当とはいえない。

としています。

なお、専ら派遣の状態であっても、

派遣労働者のうち60歳以上の者で、

かつ、

他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後に雇い入れられた者

が30%以上であれば、

専ら派遣の対象にはなりません。

労働者派遣事業の欠格事由とは? [2019.08.07]

労働者派遣事業の許可時や更新時に「自己チェックシート」の提出が求められます。

その中に「欠格事由に該当する事項はない」という項目があります。

この「欠格事由」は、以下のような内容です。

・労働者派遣法やその他労働の関する規定等に違反により、罰金の刑の処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合

・破産者で復権していない場合等

・労働者派遣事業の許可が取り消され、当該取消の日から起算して5年を経過しない場合 等

があります。

通常にしっかり業務を行っていれば、「欠格事由」には、該当しないでしょう。

労働者派遣事業の許可は事業所単位 [2019.08.06]

労働者派遣事業の許可は、事業所単位で行わなければなりません。

許可の単位は事業主ごとですが、事業所すべての許可を受ける場合には、申請書に全ての事業所の名称を記載しておく必要があります。

労働保険番号も各事業所ごとに成立させ、就業規則も各事業所で作成しておく必要があります。

許可の有効期間は、最初の更新は3年、その後は5年ごととなります。

請負事業を派遣事業にみなされないためには? [2019.08.05]

派遣事業と請負事業の大きな違いは、「指揮命令」にあります。

派遣事業の場合は労働者と派遣先の間にも指揮命令関係がありますが、請負事業にはありません。

請負事業が派遣事業にみなされないためには、「独立性」がポイントになります。

・労働者に対する指示は請負事業主が行う(注文主に行わせない)

・労働時間も請負事業主が管理する(注文主が管理しない)

・設備器材は請負事業主が準備する(注文主が準備しない)

・業務委託契約書を締結する 等

他にも様々な観点が必要になってきますが、

独立性を持って事業を行っている状況・環境を維持していることが重要になります。

労働者派遣と在籍出向の違いとは? [2019.08.02]

労働者派遣では労働者と派遣先の間には指揮命令関係がありますが、在籍出向では労働者と出向先の間には指揮命令権だけでなく労働契約関係も生じるところに違いがあります。

在籍出向は、①雇用機会の確保、②経営指導・技術指導の実施、③職業能力開発、④企業グループ間の人事交流、を目的としています。

そのため、上記のような目的以外で、実質的には出向ではなく派遣の状態であれば、派遣契約を結ばずに行ってしまうと「偽装出向」」として、労働者派遣法違反、職安法違反になります。

労働者派遣と労働者供給の違いとは? [2019.08.01]

労働者派遣とは、労働者が派遣元事業主(派遣会社)と雇用関係を結び、派遣先の指揮命令において労働する仕組みです。

労働者派遣は、自己の支配下にある労働者を他人の下で労働の従事をさせるという意味では、労働者供給の一形態とも言えますが、労働者派遣は労働者供給には含まれないと職安法で定義されています。

労働者供給は、厚生労働大臣の許可を受け無料の事業を行なう場合を除き、事業として行うことは禁止されています。

最新記事

- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。

- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。

- 派遣労使協定の賞与算出方法

- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。

- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。

- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。

- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合

月別記事

- 2025年9月 ( 3 )

- 2025年8月 ( 2 )

- 2024年12月 ( 2 )

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 4 )

- 2024年8月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 3 )

- 2023年11月 ( 2 )

- 2023年10月 ( 2 )

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 3 )

- 2023年7月 ( 1 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 3 )

- 2023年4月 ( 1 )

- 2023年3月 ( 3 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 6 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2021年10月 ( 6 )

- 2021年9月 ( 9 )

- 2021年8月 ( 9 )

- 2021年7月 ( 9 )

- 2021年6月 ( 8 )

- 2021年5月 ( 9 )

- 2021年4月 ( 9 )

- 2021年3月 ( 12 )

- 2021年2月 ( 18 )

- 2021年1月 ( 16 )

- 2020年12月 ( 17 )

- 2020年11月 ( 5 )

- 2020年10月 ( 5 )

- 2020年3月 ( 2 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 3 )

- 2019年11月 ( 15 )

- 2019年10月 ( 21 )

- 2019年9月 ( 19 )

- 2019年8月 ( 21 )

- 2019年5月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年11月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2022.08.12

- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ

- 2022.08.08

- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?

- 2022.08.04

- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?

- 2022.08.01

- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?

- 2022.07.30

- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?

- 2023.05.12

- 派遣会社の調査について

- 2020.12.28

- 年末年始休業のお知らせ

- 2016.12.24

- 年末年始休業のお知らせ