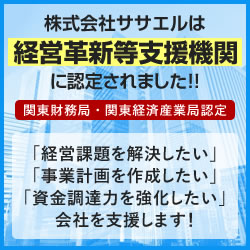

- 株式会社ササエル ホーム

- 派遣ニュース

派遣先も労働組合の交渉に応じなければいけない? [2019.08.29]

通常、労働組合の団体交渉先は、雇用事業主、つまりは派遣元となります。

しかしながら、労働状況によっては、派遣先が暖太交渉先になることもあり得るという判例があります。

派遣先に団体交渉された場合は、雇用主ではないからといってすべてを拒否するのではなく、交渉してきた事項を精査したうえで、対応方法を考えることが必要です。

派遣元と派遣先の責任範囲は? [2019.08.28]

派遣元と派遣先では、派遣労働を行うにあたり、それぞれ義務や責任が発生します。

派遣元では、

・賃金の決定・支給

・労働条件の明示

・社会保険・労働保険の加入等

・36協定等の締結・届出

・就業規則の作成・届出

・一般健康診断 等

一方、派遣先では、

・労働時間(残業時間含む)の指示・管理

・休憩・休日の指示・管理

・職場における安全配慮義務

・有害業務に係る健康診断 等

が発生します。

派遣労働予定者が自主的に事業所訪問することはOK? [2019.08.27]

派遣先が、派遣労働者になろうとする者を、事前に面接したり、履歴書を送付させることは禁止されています。

しかし派遣労働となろうとする者が、自らの判断をもとに派遣就業予定先事業所を訪問したり、履歴書を送付することは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とした行為ではないため、事前特定行為にあたらず、該当しないこととされています。

派遣労働者を特定することは禁止? [2019.08.26]

派遣先が、派遣労働者になろうとする者を、事前に面接したり、履歴書を送付させることは禁止されています。

これは、派遣先は雇用主ではないのに、採用に関与することになるため、問題があるとされているためです。

労働者派遣法では、「労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」という努力義務になっていますが、

派遣先指針において、「派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等派遣労働者を特定すること等派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと」として禁止しています。

派遣元指針においても、「派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為に協力してはならないこと」として禁止しています。

紹介予定派遣とは? [2019.08.23]

紹介予定派遣とは、労働者派遣終了後に派遣元が派遣先に職業紹介することを予定して行う労働者派遣です。

派遣元は労働者派遣事業の許可だけでなく、職業紹介事業の許可も取っておく必要があります。

紹介予定派遣は、直接雇用を前提としているため、事前面接や履歴書の送付を行うことが許されています。

紹介予定派遣の場合、労働者派遣の契約期間は6か月までです。

また直接雇用した際は、試用期間を設けることはできません。

紹介予定派遣したものの、最終的に派遣労働者または派遣先が直接雇用を希望しない場合は、派遣元に対して、書面・FAX・電子メールにより、その理由を明示することが必要です。

派遣労働者の事前面接は禁止されている [2019.08.22]

派遣先が、派遣労働者を受け入れる前に事前に面接をしたり、事前に履歴書を確認することは禁止されています(紹介予定派遣を除く)。

労働者派遣法では努力義務とされていますが、派遣先指針において「派遣労働者を特定することを目的する行為の禁止」としてこれらの行為を禁止しています。

一方で、派遣労働者になろうとしている者が、自主的に事業所訪問したり、履歴書を送付することは事前特定行為には該当しないとされています。

労働者派遣「個別」契約書の記載事項 [2019.08.21]

労働者派遣「個別」契約書の記載事項は、最低限定められている記載事項があります。

以下の通りです。

・派遣労働者が従事する業務の内容

・派遣労働者が労働に従事する事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所ならびに組織単位

・派遣先指揮命令者

・労働者派遣の期間・就業日

・派遣就業の開始および終了の時刻ならびに休憩時間

・安全・衛生に関する事項

・苦情処理に関する事項

・労働者派遣契約解除にあたり講ずる派遣労働者の雇用の安定措置に関する事項

・紹介予定派遣の場合は、紹介予定派遣に関する事項

・派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項

・休日労働または時間外労働をさせる場合は、休日労働をさせる日または時間外労働時間数

・派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項

・派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置

・派遣労働者を無期雇用に限定するか否か、60歳以上の者に限定するか否か

・派遣可能期間の制限を受けない業務に関わる労働者派遣に関する事項

・派遣労働者人数

・派遣先による派遣可能期間の制限に抵触する日の通知

労働者派遣「基本」契約書の記載事項 [2019.08.20]

労働者派遣「基本」契約書は、前回のメルマガでお伝えしたように、法で定められた記載事項はありません。

記載事項は任意となりますが、一般的には以下のような内容を記載します。

・契約の目的

・派遣元・派遣先の遵守事項および義務(努力義務)

・派遣契約への委任事項と適用範囲

・抵触日通知等

・禁止事項

・損害賠償責任

・派遣元責任者・派遣先責任者・指揮命令者に関する事項

・派遣労働者の遵守事項

・必要経費の負担に関する事項

・派遣料金の決定・計算・支払に関する事項

・派遣労働者の休暇取得と代替者派遣に関する事項

・派遣労働者の交代要請に関する事項

・契約解除に関する事項

・有効期間および契約更新に関する事項 等

労働者派遣基本契約と労働者派遣基本契約 [2019.08.19]

労働者派遣契約は、派遣元と派遣先の間で締結されるものですが、

労働者派遣基本契約は一般的な内容を契約するもので、

労働者派遣個別契約書は、基本契約を前提に就業条件や派遣料金等を契約するものです。

基本契約では、定めなければいけない事項は法定されていませんが、

個別契約では、最低限定めなければいけない事項が以下のように定められています。

労働者派遣契約の記載事項については時間のメルマガでお伝えします。

派遣期間制限に抵触する日の通知とは? [2019.08.16]

派遣先の事業所単位の期間制限については、派遣先は派遣元に対し、事業所単位の期間制限に最初に抵触することになる日(抵触日)を、あらかじめ通知しなければいけません。

労働者派遣契約を締結する前に、派遣先は、あらかじめ派遣元に通知しておく必要があります。

実務上は、派遣元が派遣先に対し通知書面を送り、派遣先がその通知書面を記載の上、送り返すことになります。

この通知書面は、書面の交付もしくはFAX、電子メールの送信によって行うこととされています。

最新記事

- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。

- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。

- 派遣労使協定の賞与算出方法

- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。

- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。

- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。

- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合

月別記事

- 2025年9月 ( 3 )

- 2025年8月 ( 2 )

- 2024年12月 ( 2 )

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 4 )

- 2024年8月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 3 )

- 2023年11月 ( 2 )

- 2023年10月 ( 2 )

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 3 )

- 2023年7月 ( 1 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 3 )

- 2023年4月 ( 1 )

- 2023年3月 ( 3 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 6 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2021年10月 ( 6 )

- 2021年9月 ( 9 )

- 2021年8月 ( 9 )

- 2021年7月 ( 9 )

- 2021年6月 ( 8 )

- 2021年5月 ( 9 )

- 2021年4月 ( 9 )

- 2021年3月 ( 12 )

- 2021年2月 ( 18 )

- 2021年1月 ( 16 )

- 2020年12月 ( 17 )

- 2020年11月 ( 5 )

- 2020年10月 ( 5 )

- 2020年3月 ( 2 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 3 )

- 2019年11月 ( 15 )

- 2019年10月 ( 21 )

- 2019年9月 ( 19 )

- 2019年8月 ( 21 )

- 2019年5月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年11月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2022.08.12

- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ

- 2022.08.08

- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?

- 2022.08.04

- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?

- 2022.08.01

- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?

- 2022.07.30

- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?

- 2023.05.12

- 派遣会社の調査について

- 2020.12.28

- 年末年始休業のお知らせ

- 2016.12.24

- 年末年始休業のお知らせ