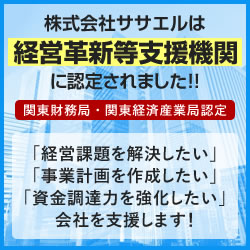

- 株式会社ササエル ホーム

- 派遣ニュース

派遣労働者に係る雇用制限の禁止とは? [2019.09.12]

派遣元事業主は、派遣労働者との間で、雇用契約終了後、派遣先に雇用されることを禁ずる旨の契約をしてはいけません。

また、派遣元事業主は、派遣先との間で、雇用契約終了後、派遣先に雇用することを禁ずる旨の契約もしてはいけません。

これは派遣労働者の職業選択の自由を侵害することになるからです。

派遣労働者であることの明示とは? [2019.09.11]

派遣元事業主は、派遣労働者を雇い入れる際に、派遣労働者である旨(紹介予定派遣の場合は、その旨)を明示しなければなりません。

また、派遣労働者以外で雇用した労働者を派遣労働者とする場合は、予め当該労働者にその旨(紹介予定派遣の場合は、その旨)を明示するとともに、その同意を得る必要があります。

派遣労働者への待遇に関する事項等の説明とは? [2019.09.10]

派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対して、

賃金額の見込み、

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各労働・社会保険の被保険者となることに関する事項、

その他の当該労働者の待遇に関する事項、その他の労咳労働者の待遇に関する事項、

について説明をしなければなりません。

賃金額の見込みの説明については、書面交付もしくはFAX送信または電子メールの送信でのみ行うこととされています。

それ以外の待遇に関する説明については、上記の3つ以外にも、口頭やインターネットも認められています。

また、派遣元事業主は、派遣労働者から求めがあったときは、賃金の決定等について、均衡を考慮した事項について当該派遣労働者に説明しなければなりません。

適正な派遣就業の確保とは? [2019.09.09]

派遣元事業主は、派遣先が、労働者派遣法等に違反していないか適切な配慮が求めらます。

派遣先が労働者派遣法労に違反した場合は、直ちに労働者派遣を停止、またはる同社派遣契約を解除することができます。

上記の停止・解除ができる具体的な事由は、以下の法違反をした場合です。

①派遣先の講ずべき措置の規定

②派遣先が特殊健康診断またはじん肺健康診断を実施した場合の派遣元事業主等への結果記録送付義務 他

これらの規定違反により停止・解除した場合は、派遣元事業主は派遣先から債務不履行による損害賠償の責めを負うことはないとされています。

また、派遣元指針において、派遣元事業主は派遣先との連絡体制を確立し、派遣先の定期的な巡回を行うことを定めています。

派遣労働者等の福祉の増進のための措置とは? [2019.09.06]

派遣元事業主は、派遣労働者(派遣登録者含む)について、各派遣労働者の希望、適性、能力及び経験を勘案して、最も適した就業の機会を確保するよう努めなければなりません。

ここで言う就業の機会には、派遣労働者以外の労働者としての就業の機会も含まれます。

また、派遣労働者の希望とは、就業する期間、日、就業時間や就業場所、就業環境等のことをいい、派遣労働者の希望に沿った就業となるよう努めなければいけません。

派遣労働者への均衡を考慮した待遇の確保のための措置とは? [2019.09.05]

派遣元事業主は、派遣先の正社員と派遣労働者の間に、待遇の格差が生じているため、派遣労働者の待遇改善の配慮義務を課しました。

具体的な待遇改善とは、①賃金水準、②教育訓練及び福利厚生です。

①賃金水準

派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の正社員の賃金水準を考慮し、かつ職務の内容、成果、意欲、経験等を考慮して、決定するよう配慮すること

②教育訓練及び福利厚生

派遣労働者の円滑な業務の遂行のために有用な物品の貸与や教育訓練について、必要な措置を講ずるよう配慮すること

また、派遣労働者が均衡待遇に関する説明を求められたときは、配慮した事項について、派遣元事業主は説明しなければなりません。

派遣労働者への段階的かつ体系的な教育訓練とは? [2019.09.04]

派遣元事業主は、派遣労働者に対して、段階的かつ体系的な教育訓練を行わなければなりません。

これは、一般的な正社員より、職業能力形成の機会が得られないという指摘を基に義務づけられたものです。

さて、この段階的かつ体系的な教育訓練とはどのようなものかと言えば、

派遣労働者のキャリアアップが図れる教育訓練ということになります。

・入職時等基礎的訓練

・職能別訓練

・階層別訓練 等

を織り交ぜて、教育訓練計画を作成するということです。

また、教育訓練において以下の条件を整えておかなければいけません。

・1~3年目の派遣労働者については8時間の教育訓練時間が必要

・派遣労働者全員が対象

・有給・無償で実施

・入職時の訓練を含める

・キャリアアップに資する

・無期雇用派遣労働者については、長期的キャリア形成を念頭に置く

特定有期雇用派遣労働者等の雇用安定措置とは? [2019.09.03]

派遣元事業主は、以下の条件に当てはまる有期雇用派遣労働者に対して、雇用安定措置を講じる必要があります。

措置義務対象者

同一の組織単位の業務に継続して3年間派遣される見込みの有期雇用派遣労働者で、継続就業を希望している者

以下のいずれかの措置を講じる義務があります。

①派遣先への直接雇用の依頼

②新たな就業機会の提供

③派遣元での無期雇用

④安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給教育訓練、紹介予定派遣対象等)

努力義務対象者

・継続して同一の組織単位に1年以上派遣される見込みの有期雇用派遣労働者

・雇用期間が通算1年以上の有期雇用派遣労働者

・雇用期間が通算1年以上となる有期雇用派遣労働者として雇用しようとされる者

上記①~④のいずれかの措置を講じる努力義務があります。

措置義務対象者に対しては、まず①派遣先への直接雇用の依頼を行い、直接雇用に至らなかったときは、②~④の雇用安定措置を行うことになります。

派遣元事業主が講ずべき措置とは? [2019.09.02]

労働者派遣では、雇用と指揮命令が分かれているため、派遣労働者の保護が図られにくい状況にあります。

そのため、労働者派遣法では、雇用主である派遣元事業主に対して、以下の措置を講ずることを義務付けています。

①雇用の安定等のための措置

②段階的かつ体系的な教育訓練等

③均衡を考慮した待遇の確保のための措置

④派遣労働者等の福祉の増進のための措置

⑤適正な派遣就業の確保のための措置

⑥待遇に関する事項等の説明

⑦派遣労働者であることの明示

⑧派遣労働者に係る雇用制限の禁止

⑨就業条件の明示

⑩労働者派遣に関する料金の額の明示

⑪派遣先への通知

⑫派遣可能期間の適切な運用

⑬日雇労働者についての労働者派遣の原則禁止

⑭離職した労働者についての労働者派遣の禁止

⑮派遣元責任者の選任

⑯派遣元管理台帳の作成、記載および保存

次回から、詳細についてお伝えします。

日雇派遣は禁止されている? [2019.08.30]

日雇派遣(スポット派遣)といわれる日々または30日以内の期間を定めて派遣することは原則禁止されています。

ただし、派遣契約期間が31日以上ある場合には、それが30日になってしまったとしても、日雇派遣にはなりません。

その他例外として、以下の日雇派遣は認められています。

・専門的な18業務(情報処理システム開発、機械設計等)

・60歳以上の者

・昼間学生

・500万円以上の年収があり、副業として日雇派遣労働を行う場合

・世帯年収が500万円以上であり、主たる生計者でない者が日雇派遣を行う場合

最新記事

- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。

- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。

- 派遣労使協定の賞与算出方法

- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。

- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。

- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。

- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合

月別記事

- 2025年9月 ( 3 )

- 2025年8月 ( 2 )

- 2024年12月 ( 2 )

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 4 )

- 2024年8月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 3 )

- 2023年11月 ( 2 )

- 2023年10月 ( 2 )

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 3 )

- 2023年7月 ( 1 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 3 )

- 2023年4月 ( 1 )

- 2023年3月 ( 3 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 6 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2021年10月 ( 6 )

- 2021年9月 ( 9 )

- 2021年8月 ( 9 )

- 2021年7月 ( 9 )

- 2021年6月 ( 8 )

- 2021年5月 ( 9 )

- 2021年4月 ( 9 )

- 2021年3月 ( 12 )

- 2021年2月 ( 18 )

- 2021年1月 ( 16 )

- 2020年12月 ( 17 )

- 2020年11月 ( 5 )

- 2020年10月 ( 5 )

- 2020年3月 ( 2 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 3 )

- 2019年11月 ( 15 )

- 2019年10月 ( 21 )

- 2019年9月 ( 19 )

- 2019年8月 ( 21 )

- 2019年5月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年11月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2022.08.12

- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ

- 2022.08.08

- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?

- 2022.08.04

- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?

- 2022.08.01

- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?

- 2022.07.30

- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?

- 2023.05.12

- 派遣会社の調査について

- 2020.12.28

- 年末年始休業のお知らせ

- 2016.12.24

- 年末年始休業のお知らせ