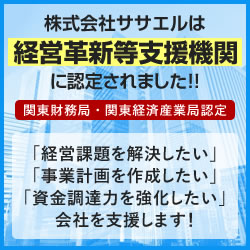

- 株式会社ササエル ホーム

- 派遣ニュース

令和4年度の雇用保険料率 [2022.06.24]

令和3年度の雇用保険料率は、

一般の事業:労働者負担3/1,000 事業主負担6/1,000

農林水産・清酒製造の事業:労働者負担4/1,000 事業主負担7/1,000

建設の事業:労働者負担4/1,000 事業主負担8/1,000

でしたが、

令和4年4月1日~令和4年9月30日分は、

一般の事業:労働者負担3/1,000 事業主負担6.5/1,000

農林水産・清酒製造の事業:労働者負担4/1,000 事業主負担7.5/1,000

建設の事業:労働者負担4/1,000 事業主負担8.5/1,000

事業主負担分のみ料率が増え、

令和4年10月1日~令和5年3月31日分は、

一般の事業:労働者負担5/1,000 事業主負担8.5/1,000

農林水産・清酒製造の事業:労働者負担6/1,000 事業主負担9.5/1,000

建設の事業:労働者負担6/1,000 事業主負担10.5/1,000

労働者負担分・事業主負担分どちらも料率が増えます。

今期の労保険料の年度更新において概算保険料が増え、

負担感が増した会社も多いと思います。

そのためにも資金繰りをシミュレートしておくとよいでしょう。

資金繰りシミュレーションをする際、

忘れてしまいがちな支出としては、

①消費税や法人税等の支払、

②借入金の返済、

そして、

③労働保険料の支払、

ですので、

忘れずに組み込んでおきましょう。

新卒者の労働条件等の明示について [2022.06.23]

新規学校卒業見込者等に対しては、

原則として、

賃金を支払う旨を約し、

又は

通知するまで(内定まで)に、

職業安定法に基づく労働条件の明示を行われるべきとされています。

しかしながら、

配属先が決定しておらず就労の開始時の就業場所が確定していない場合など、

内定の時点で労働条件が確定していない場合については、どのように対応すべきでしょうか。

厚生労働省の回答

○ 採用内定によって労働契約が成立する場合には、

職業安定法に基づく労働条件明示も内定までに行われていることが必要です。

○ ただし、採用内定の際に、具体的な就業場所や従事すべき業務等を特定できない場合には、

就労の開始時の就業の場所や従事すべき業務として想定される内容を包括的に示すこととしても差し支えありません。

○ 採用内定により労働契約が成立した後の労働条件明示の取扱は、

労働基準法第 15 条に委ねられることになりますが、

具体的に特定できなかった事項については、

就労の開始前のできる限り早期に決定するよう努め、決定次第改めて明示すること、

また、

採用内定の際に、改めて明示する時期について明示すること等を書面により行うことが望ましいと考えられます。

職業紹介事業の許可基準の改正について [2022.06.12]

厚生労働省は令和4年10月1日の職業安定法改正に合わせて、

法第 31 条第1項各号に定める職業紹介事業の許可基準について、

適正な許可を行うための基準として運用する「職業紹介事業の業務運営要領」についても、

所要の改正を行うことを発表しました。

○ 法第 31 条第1項第2号(※1)の要件について、

「個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置」として

以下のものが加えられます。

(1)法第5条の5第1項(その内容が法令に違反する求人の申込み)の規定により業務の目的を明らかにするに当たっては、

求職者等の個人情報がどのような目的で収集され、保管され、又は使用されるのか、

求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明示すること。

(2)個人情報を収集する際には、

本人から直接収集し、本人の同意の下で本人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であって、

適法かつ公正なものによらなければならないこと。

(3)法第5条の5第1項又は法に基づく指針の規定により求職者等本人の同意を得る際には、

次に掲げるところによること。

(ア)同意を求める事項について、求職者等が適切な判断を行うことができるよう、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。

(イ)業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、保管し、又は使用することに対する同意を、職業紹介の条件としないこと。

(ウ)求職者の自由な意思に基づき、本人により明確に表示された同意であること

○ 法第 31 条第1項第3号(※2)の要件のうち、業務の運営に関する規程の要件について、

法第5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)に関する内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されることとされます。

(※1)法第 31 条第1項第2号:「個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。」

(※2)法第 31 条第1項第3号:「前二号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。」

適用期日 令和4年 10 月1日(予定)となり、

令和4年 10 月1日付け許可(7月末までの申請期限)から適用されます。

【派遣情報_第46回】労使協定方式に関するQ&A(第2集)⑧ [2021.10.21]

派遣の労使協定方式に関するQ&A

2.基本給・賞与・手当等

問2―4

賃金テーブル上、職務のレベルに応じて等級を設けるとともに、昇給レンジとして号俸を設けている。その際の能力・経験調整指数の当てはめ方はどうなるのか。

答

基本的に労使で議論し決定するものであるが、例えば、各等級に属する派遣労働者が従事する業務の内容、難易度等が、一般の労働者の勤続何年目に相当するかを判断していただいたうえで、法第30条の4第1項第2号ロ(※)の対応として、号俸の中で賃金を向上させることが考えられる。

そのほか、号俸の中で、業務の内容、難易度等のレベルに差がある場合は、例えば、1級1号俸~5号俸の派遣労働者を基準値(0年目)とし、1級6号俸~10 号俸の派遣労働者を1年目相当とするように、同じ等級の中で能力・経験調整指数の当てはめ方を変えることも考えられる。

※ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善されるものであること。

【派遣情報_第45回】労使協定方式に関するQ&A(第2集)⑦ [2021.10.18]

派遣の労使協定方式に関するQ&A

2.基本給・賞与・手当等

問2―3

協定対象派遣労働者が複数の地域に派遣される可能性がある場合、一の労使協定において、複数の地域指数を乗じた一般賃金の額を記載するとともに、それぞれの一般賃金の額に対応する協定対象派遣労働者の賃金の額を記載し、同等以上であることを確認する必要があるのか。

答

原則は、派遣される可能性のある派遣先事業所の所在地を含む地域の地域指数を乗じた各一般賃金の額と、それに対応する協定対象派遣労働者の賃金の額を記載し、同等以上であることが客観的に明らかになっていることが必要である。

ただし、最も高い地域指数を乗じた一般賃金の額と、全ての協定対象派遣労働者に適用される賃金の額が同等以上であることを確認できる場合は、この限りでない。

【派遣情報_第44回】労使協定方式に関するQ&A(第2集)⑥ [2021.10.14]

派遣の労使協定方式に関するQ&A

2.基本給・賞与・手当等

問2―2

派遣元事業主が地域指数を選択する際、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」は具体的にどのように判断すればよいか。

答

「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」については、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して判断することとなり、常に雇用保険の適用事業所と同一であるわけではない。

【派遣情報_第43回】労使協定方式に関するQ&A(第2集)⑤ [2021.10.11]

派遣の労使協定方式に関するQ&A

2.基本給・賞与・手当等

問2―1

固定残業代は、一般賃金と同等以上を確保する協定対象派遣労働者の賃金の対象としてよいか。

答

局長通達第1の2(2)のとおり、協定対象派遣労働者の賃金の対象に時間外、休日及び深夜の労働に係る手当等が含まれないことを踏まえ、固定残業代についても協定対象派遣労働者の賃金の対象と することは適当ではない。

一方で、直近の事業年度において、実際の時間外労働等に係る手当を超えて支払われた固定残業代については、協定対象派遣労働者の賃金の対象とすることが可能であるが、労使で十分に議論した上で判断いただくことが望まれる。

なお、固定残業代を採用する場合、基本給等の金額が労働者に明示されていることを前提に、割増賃金に当たる部分の時間外労働の時間数又は金額を書面等で明示するなどして、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に区別できるようにするとともに、固定残業代に含まれた時間を超える時間外・休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払う必要がある点 に留意すること。

【派遣情報_第42回】労使協定方式に関するQ&A(第2集)④ [2021.10.07]

派遣の労使協定方式に関するQ&A

1.労使協定の締結

問1―4

「協定対象派遣労働者の範囲」について、一の事業所において、原則はその全ての派遣労働者に「労使協定方式」を採用するが、紹介予定派遣の対象者のみ、派遣先均等・均衡方式とすることは問題ないか。

答

紹介予定派遣とそれ以外の派遣労働者との間で、待遇決定方式を分けることは、合理的な理由があ れば、労働者派遣法上直ちに否定されるものではない。

なお、単に賃金水準を引き下げることを目的に、紹介予定派遣とそれ以外の派遣労働者で待遇決定方式を変えることは、労使協定方式の趣旨に反するものであり、適当ではない。

【派遣情報_第41回】労使協定方式に関するQ&A(第2集)③ [2021.10.04]

派遣の労使協定方式に関するQ&A

1.労使協定の締結

問1―3

労使協定を締結する際に協定対象労働者の範囲を定めることとなっているが、派遣先の希望等により、個別に、協定対象派遣労働者の待遇決定方式を派遣先均等・均衡方式に変更することとしてもよいか。

答

労使協定方式は、派遣労働者の長期的なキャリア形成に配慮した雇用管理を行うことができるようにすることを目的としたものである。

そのため、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更することは、その趣旨に反するおそれがあり、適当ではない。

また、当然のことながら、待遇を引き下げることを目的として、派遣先ごとに待遇決定方式を変更す ることは、改正労働者派遣法の趣旨に反するものであり、適当ではない。

一方、待遇決定方式を変更しなければ派遣労働者が希望する就業機会を提供できない場合であって当該派遣労働者から合意を得た場合等のやむを得ないと認められる事情がある場合などは、この限りでない。

【派遣情報_第40回】労使協定方式に関するQ&A(第2集)② [2021.09.30]

派遣の労使協定方式に関するQ&A

1.労使協定の締結

問1―2

現在、協定対象派遣労働者の基本給等が一般賃金の額を上回るものとなっている場合に、通勤手当等を新たに支給する一方で、基本給を引き下げ、派遣労働者の賃金の総額を実質的に引き下げることは可能か。

答

通勤手当等を支給する一方で、基本給を引き下げ、派遣労働者の賃金の総額を実質的に引き下げることは、改正労働者派遣法の目的に照らして問題であること。

最新記事

- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。

- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。

- 派遣労使協定の賞与算出方法

- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。

- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。

- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。

- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合

月別記事

- 2025年9月 ( 3 )

- 2025年8月 ( 2 )

- 2024年12月 ( 2 )

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 4 )

- 2024年8月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 3 )

- 2023年11月 ( 2 )

- 2023年10月 ( 2 )

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 3 )

- 2023年7月 ( 1 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 3 )

- 2023年4月 ( 1 )

- 2023年3月 ( 3 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 6 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2021年10月 ( 6 )

- 2021年9月 ( 9 )

- 2021年8月 ( 9 )

- 2021年7月 ( 9 )

- 2021年6月 ( 8 )

- 2021年5月 ( 9 )

- 2021年4月 ( 9 )

- 2021年3月 ( 12 )

- 2021年2月 ( 18 )

- 2021年1月 ( 16 )

- 2020年12月 ( 17 )

- 2020年11月 ( 5 )

- 2020年10月 ( 5 )

- 2020年3月 ( 2 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 3 )

- 2019年11月 ( 15 )

- 2019年10月 ( 21 )

- 2019年9月 ( 19 )

- 2019年8月 ( 21 )

- 2019年5月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年11月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2022.08.12

- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ

- 2022.08.08

- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?

- 2022.08.04

- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?

- 2022.08.01

- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?

- 2022.07.30

- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?

- 2023.05.12

- 派遣会社の調査について

- 2020.12.28

- 年末年始休業のお知らせ

- 2016.12.24

- 年末年始休業のお知らせ