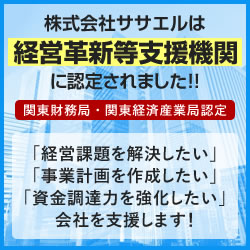

- 株式会社ササエル ホーム

- 派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義④ [2020.10.29]

紹介予定派遣については、

派遣元事業主が

労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、

当該労働者派遣に係る派遣労働者及び派遣先について、

許可を受けて、又は届出をして、

職業紹介を行い、又は行うことを予定してするもの、

としています。

実際に派遣労働者を派遣した派遣先で、

雇用を前提に派遣する仕組みです。

そのため、

派遣期間は最長で6か月とされており、

派遣先が当該派遣労働者を雇用しない場合は、

その理由の明示が必要となります。

【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義③ [2020.10.28]

労働者派遣は、労働者派遣を業として行うこと、とされています。

そのため、事業性が認められれば、たとえ反復継続性がなくても、業として行うということになります。

労働者派遣は、派遣先の指揮・命令を受けることができますが、

「請負事業」では、

当事者同士(請負業者と注文主)であり、

注文主が直接請負業者の従業員に指揮・命令することはできません。

他に似たような形態として、

「在籍型出向」があります。

この形態は、出向元と出向先の両方と雇用関係があることになります。

在籍型出向のうち、

①労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する

②経営指導、技術指導の実施

③職業能力開発の一環として行う

④企業グループ内の人事交流の一環として行う

等の目的を有しているものについては、

出向が行為として形式的に繰り返し行われたとしても、

社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ないということとなりますが、

業として行うことになれば、

労働者供給事業となり、

法律違反となります。

なお、

移籍型出向(いわゆる転籍)は、

雇用関係が出向元から出向先に移り

出向元との雇用関係は終了しますので、

労働者派遣とはなりません。

【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義② [2020.10.27]

派遣労働者については、

事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるもの、と規定しています。

労働者派遣とは何か、ということは改めて記載しますが、

ここでいう派遣労働者は、

登録中の労働者は含まれず、

現に雇用している状態にある者のことをいいます。

派遣法において、

一部登録者に関する条文もありますが、

基本的には、

現に雇用している派遣労働者について記載していると考えてよいでしょう。

【派遣法を読み解く】第2条 用語の意義① [2020.10.22]

第2条では、

「労働者派遣」「派遣労働者」「労働者派遣事業」「紹介予定派遣」の用語の意義を定めています。

「労働者派遣」については、

派遣元で雇用関係を締結し、

派遣先の指揮命令を受ける、

という形態です。

これは、

労働者が供給元と供給先と両方に雇用関係があったり、

労働者が供給元と支配従属関係にあり、供給先に雇用関係・指揮命令関係があったりする

労働者供給事業を禁止している条文ともいえます。

派遣法制定前は、

労働者派遣事業も労働者供給事業の一部とされていましたが、

派遣法制定以後は、

労働者派遣事業と労働者供給事業は分けられています。

労働者供給事業の禁止の理由は、

労働の強制や中間搾取等の弊害があるため禁止されています。

労働者派遣事業については、

厚生労働者の許可を受けた場合に営業ができる仕組みとなっています。

なお、

労働者供給事業でも、

労働組合が厚生労働省の許可を受けた場合は、

無料の労働者供給事業を行うことができます。

【派遣法を読み解く】第1条 目的 [2020.10.17]

派遣法の正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といいます。

この正式名称どおり、

派遣法の目的は2つ

①労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずる

②派遣労働者の保護等を図る

となります。

派遣法の前半は、

①労働者派遣事業の適正の確保

派遣法の後半は、

②派遣労働者の保護

に関して定めています。

【労使協定方式の手順⑬】派遣労働者を比較する一般賃金を算出する③ [2020.03.09]

前回は、一般通勤手当の算出方法をお伝えしましたので、今回は一般退職金の算出方法を見ていきましょう。

(C)一般退職金

①退職金制度の方法をとる場合

手順①:局長通知で示される退職金制度の導入割合、最低勤続年数、支給月数の相場に関わる各種調査の結果を確認します。

手順②:手順①で確認した調査結果に基づいて、一般退職金の水準を計算します。

派遣労働者の退職金を勤続年数別に限定する制度をとる場合は、例えば、一般退職金の退職金制度を以下のように計算します。

(1)退職金の受給に必要な最低勤続年数

「平成28年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)によって最も回答割合が高かったもの(会社都合及び自己都合ともに3年)

(2)退職時の勤続年数の支給月数

「平成28年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)によって、大卒自己都合、大卒会社都合の勤続年数別の支給月数に退職制度導入割合を乗じたもの

(3)以上を踏まえて、一般退職金の退職金制度を確認します。

下表は一般労働者の退職金の制度の例です。

勤続年数(年) 3 5 10 15 20 25 30 33

自己都合(月分) 0.8 1.3 2.9 5.0 7.2 10.1 12.4 14.0

会社都合(月分) 1.2 1.8 3.8 6.2 8.7 11.6 14.1 15.7

②退職金前払いの方法をとる場合

手順①:局長通知で示される一般労働者の退職金の費用の一般基本給・賞与等に対する割合から、一般退職金の費用を計算します。

一般退職金の費用の計算方法

一般退職金の費用=一般基本給・賞与等×局長通知で示す一般退職金の費用の一般基本給・賞与等に対する割合

手順②:手順①で求めた一般退職金にかかる掛金額の費用を、個人別賃金一覧表に記載します。

③中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合

手順①:局長通知で示される一般労働者の中小企業退職金共済制度等の掛金の一般基本給・賞与等に対する割合から、一般退職金の費用を計算します。

手順②:手順①で求めた一般退職金の費用を、個人別賃金一覧表」に記載し ます。

【労使協定方式の手順⑫】派遣労働者を比較する一般賃金を算出する② [2020.03.02]

前回は、一般基本給・賞与等の算出方法をお伝えしましたので、今回は一般通勤手当の算出方法を見ていきましょう。

(B)一般通勤手当

手順①:派遣労働者の通勤手当を定額支給とする場合は、局長通知で示された通勤手当の額を個人別賃金一覧表に記載します。

派遣労働者の通勤手当を実費支給とする場合は、「個人別賃金一覧表」の通勤手当の額の欄に「実費」と記入します。

【労使協定方式の手順⑪】派遣労働者を比較する一般賃金を算出する① [2020.02.24]

第1段階で整理した社内職種に対応する通知職種を確認し、その一般賃金を算出します。

算出に当たっ ては、局長通知を参照します。

まずは、一般基本給・賞与等から見ていきましょう。

(A)一般基本給・賞与等

手順①:社内職種が局長通知で示す職種(以下、「通知職種」といいます。)のどれに当たるかを確認します。

具体的な確認方法は以下です。

① 局長通知では、「賃金構造基本統計調査」と「職業安定業務統計」に基づく2種類の職種別賃金の一覧が示されます。

各職種の業務の内容については、「職業安定業務統計」については職業分類表(独立行政法人労働政策研究・研修機構)、「賃金構造基本統計調査」については当該調査の「役職及び職種解説」で確認します。

② 業務の実態に合った通知職種を選択します。

複数の通知職種の業務を行っている場合は、主に従事する業務に最も近い職種を選択します。

「 職業安定業務統計」においては、大分類、中分類、小分類のいずれを使うことも可能です。

この際、例えば、派遣労働者の賃金を引き下げることを目的として、同じ中分類の中で、 賃金の低い職種は小分類、高い職種は中分類というように、恣意的に通知職種を用い ることは認められません。

手順②:一般基本給・賞与等を以下の数式に示す方法で算出します。

(ア)一般労働者の職種別の勤続0年目の基本給・賞与等 ×(イ)能力・経験調整指数×(ウ)地域指数※

このうち、(ア)×(イ)の額は、局長通知で示されます。

なお、基準値(0年)、1年、2年、3年、5年、10年という形で、勤続年数別に能力・経験調整指数を補正した数値が示されます。

手順③: 手順②で確認した(ア)×(イ)の額に、(ウ)※を乗じます。

※(ウ)地域指数は、都道府県別とハローワークの管轄別に示されますので、派遣労働者の就業場所に応じて地域指数を選びます。

この際、例えば、同じ都道府県の中で、賃金の低い地域はハローワークの管轄別の数値、賃金の高い地域は都道府県別というように、恣意的に、地域指数を使用してはなりません。

手順④:手順③の計算結果を個人別賃金一覧表」に転記して、表を完成させます。

地域指数を乗じて得た額が就業場所の都道府県別の最低賃金を下回る場合には、基準値0年の額として、最低賃金額を記載し、その数値に能力・経験指数を乗じた額を使用します。

都道府県によっては、特定の産業の業務に、特定最低賃金が定められている場合があります。

地域指数を乗じて得た額が特定最低賃金の額を下回る場合には、基準値0年の額として、特定最低賃金額を記載し、その数値に能力・経験指数を乗じた額を使用します。

【労使協定方式の手順⑩】派遣労働者の通知職種の一般賃金を確認する③ [2020.02.17]

今回は、一般退職金の確認方法を見ていきます。

(C)一般退職金

退職金については、一般退職金と派遣労働者の退職金を比較する方法が3つあり、選択した比較方法に合わせて一般退職金を確認します。

①退職金制度の方法をとる場合

局長通知では、退職金制度の点検に有益な以下の統計を示すこととしており、調査対象の企業規模や実施時期などに留意しつつ、活用して点検します。

この局長通知で示す統計として、以下の5つの指標を示しています。

・就労条件総合調査(厚生労働省)

・退職金・年金及び定年制事情調査(中央労働委員会)

・民間企業退職給付調査(人事院)

・中小企業の賃金・退職金事情(東京都)

・退職金・年金に関する実態調査(日本経済団体連合会)

②退職金前払いの方法をとる場合

局長通知では、前払いする一般退職金に相当するものとして、一般退職金の費用の水準が示されます。

2018年の労働政策審議会同一労働同一賃金部会の検討の際に示された一般退職金の費用の水準は、一般基本給・賞与等の6%です。

③中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合

局長通知では、派遣労働者が加入する中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金、確定拠出年金などの各種退職金制度の掛金の水準として、②の一般退職金の費用が示されます。

2018年の労働政策審議会同一労働同一賃金部会の検討の際に示された一般退職金の費用(掛金)の水準は、②と同様に、一般基本給・賞与等の6%です。

【労使協定方式の手順⑨】派遣労働者の通知職種の一般賃金を確認する② [2020.02.10]

今回は、一般通勤手当の確認方法を見ていきます。

(B)一般通勤手当

通勤手当については、派遣労働者の通勤手当を定額支給とする場合は、局長通知で示される一般通勤 手当の額を使用します。

派遣労働者の通勤手当を実費支給とする場合は、派遣労働者の通勤手当の実費 を一般通勤手当とみなして、分離して比較します。

なお、2018年の労働政策審議会同一労働同一賃金部会の検討の際に示された一般通勤手当の額は 71円です。

最新記事

- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。

- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。

- 派遣労使協定の賞与算出方法

- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。

- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。

- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。

- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合

月別記事

- 2025年9月 ( 3 )

- 2025年8月 ( 2 )

- 2024年12月 ( 2 )

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 4 )

- 2024年8月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 3 )

- 2023年11月 ( 2 )

- 2023年10月 ( 2 )

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 3 )

- 2023年7月 ( 1 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 3 )

- 2023年4月 ( 1 )

- 2023年3月 ( 3 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 6 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2021年10月 ( 6 )

- 2021年9月 ( 9 )

- 2021年8月 ( 9 )

- 2021年7月 ( 9 )

- 2021年6月 ( 8 )

- 2021年5月 ( 9 )

- 2021年4月 ( 9 )

- 2021年3月 ( 12 )

- 2021年2月 ( 18 )

- 2021年1月 ( 16 )

- 2020年12月 ( 17 )

- 2020年11月 ( 5 )

- 2020年10月 ( 5 )

- 2020年3月 ( 2 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 3 )

- 2019年11月 ( 15 )

- 2019年10月 ( 21 )

- 2019年9月 ( 19 )

- 2019年8月 ( 21 )

- 2019年5月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年11月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2022.08.12

- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ

- 2022.08.08

- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?

- 2022.08.04

- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?

- 2022.08.01

- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?

- 2022.07.30

- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?

- 2023.05.12

- 派遣会社の調査について

- 2020.12.28

- 年末年始休業のお知らせ

- 2016.12.24

- 年末年始休業のお知らせ