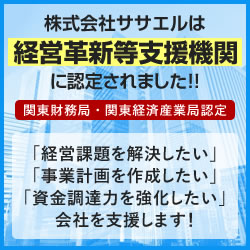

- 株式会社ササエル ホーム

- 派遣ニュース

【派遣情報_第10回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑧ [2021.06.14]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第5面)Ⅰ年度報告」

(7)派遣料金及び派遣労働者の賃金( 1日(8時間当たり)の額)に関する事項 )

③「日雇派遣労働者の業務別派遣料金及び賃金」

について見ていきましょう。

③「日雇派遣労働者の業務別派遣料金及び賃金」について

報告対象期間内において、日雇派遣労働者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」 という。)第4条第1項第1号から第19号までに掲げる業務に従事させている場合、従事した業務の種類別に応じた実績を所定の欄に記載します。

なお、「4-19 看護業務」については、労働者派遣法施行令第4条第2項の規定に基づき准看護師等の看護師以外の者が行う業務を含めません。

「全業務平均」について

労働者派遣法施行令第4条第1号から第19号までに掲げる業務だけでなく、日雇派遣労働者が従事 したすべての業務の単純平均額を記載します(小数点以下は四捨五入)。

【派遣情報_第9回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑦ [2021.06.10]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第3面)Ⅰ年度報告」

(7)派遣料金及び派遣労働者の賃金( 1日(8時間当たり)の額)に関する事項 )

について見ていきましょう。

「協定対象派遣労働者」欄について

労働者派遣法第30条の4第1項の協定を締結している場合は、協定対象派遣労働者の賃金額を記載します。

労働者派遣法第30条の4第1項の協定とは、同一労働同一賃金の実現に向けた「不合理な待遇差をなくすための規定を整備するために締結する」労使協定のことです。

①「業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金(日雇派遣労働者を除く)」について

※ 第3面から第4面まで続いています。

報告対象期間内(第1面の8欄)における、日本標準職業分類(中分類)に基づく職種に基づき、該当する派遣労働者(日雇派遣労働者を除く。)の区分及び従事した業務の種類別に応じた実績を所定の欄に記載してください。(日雇派遣労働者については第5面②に記載)

なお、「66 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)」、「67 電気工事従事者」等については、一部派遣禁止業務も含まれていることに留意してください。

また、「12-1 医師」等の医療従事者については、紹介予定派遣や産前産後休業の代替等の場合にのみ派遣することが認められていることに留意してください。

「派遣料金(1日(8時間当たり)の額)」について

1人1日(8時間当たり)の派遣料金額(消費税を含む。)を記載してください。

派遣先から得た派遣料金の総額÷派遣労働者が従事した総労働時間数×8

=1人1日8時間当たりの派遣料金額(小数点以下は四捨五入)

「派遣労働者の賃金(1日(8時間当たり)の額)」について

1人1日(8時間当たり)の賃金(労働基準法第11条で定める給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいう。)額を記載します。

派遣労働者に支払った賃金の総額÷派遣労働者が従事した総労働時間数×8

=1人1日8時間当たりの賃金(小数点以下は四捨五入)

※賃金にも総労働時間にも有給休暇分を含みます。

「全業務平均」について

①欄における各業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。

(例:(30,000+12,000+14,000+12,000)÷4=17,000)

【派遣情報_第8回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑥ [2021.06.07]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第2面)Ⅰ年度報告」

(6)雇用安定措置(法第30条)の措置の実績

について見ていきましょう。

報告対象期間内における雇用安定措置の対象派遣労働者(雇用安定措置を講じなかった者を含みます。)及び各雇用安定措置の区分ごとの派遣労働者の延べ人数を記載します。

「3年見込み」、「2年半から3年未満見込み」、「2年から2年半未満見込み」、「1年半から2年未満見込み」及び「1年から1年半未満見込み」の対象派遣労働者については、各期間に該当し、かつ当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望している者となります。

同一の派遣労働者が複数の期間の区分に該当する場合は、該当する区分のそれぞれの欄に計上します。

労働者1人に対し複数の措置を講じた場合は、措置ごとに人数を足し合わせます。

そのため、対象労働者数より講じた措置の総計が多くなることがあります。

「1年未満見込み(※1)」欄には派遣元での通算雇用期間が1年以上の者(登録中の者を含む)に限り対象人数として記載してください。

雇用安定措置(雇用を継続するための措置)について

派遣元事業主は、継続就業見込みが一定期間以上であり、継続就業を希望する有期雇用派遣労働者 に対し、以下のいずれかの措置を実施する責務が課されています。

対象労働者、派遣元事業主の責務の内容について

A:同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方(*1)

責務:①~④のいずれかの措置を講じる義務(*2)

B:同一の組織単位に継続して1年以上3年未満派遣される見込みがある方(*1)

責務:①~④のいずれかの措置を講じる努力義務

C:(上記以外の方で)派遣元事業主に雇用された期間が通算1年以上の方(*3)

責務:②~④のいずれかの措置を講じる努力義務

*1 いずれも、本人が継続して就業することを希望する場合に限られます。

*2 ①の措置を講じた結果、派遣先での直接雇用に結びつかなかった場合、派遣元事業主は②~④のいずれかの措置を追加で講じる義務があります。

*3 現在、いわゆる「登録状態」にある方も、この対象者に含まれます。

措置の内容について

① 第1号の措置:派遣先への直接雇用の依頼

対象となる派遣労働者が現在就業している派遣先に対して、派遣終了後に、本人に直接雇用の申し込みをしてもらうよう依頼する。

② 第2号の措置:新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)

派遣労働者が派遣終了後も就業継続できるよう、新しい派遣先を確保し、派遣労働者に提供する。

対象となる派遣労働者を派遣元事業主が無期雇用したうえで、これまでと同一の派遣先に派遣することも、この措置に該当します。

③ 第3号の措置:派遣元事業主による無期雇用

派遣元事業主が、対象となる派遣労働者を無期雇用とし、自社で就業させる(派遣労働者以外の働き方をさせる)

④ 第4号の措置:その他雇用の安定を図るために必要な措置

有給の教育訓練、紹介予定派遣など

期間の区分は、派遣先の同じ職場への派遣期間の見込みの期間となります。

「同じ職場への派遣期間の見込み」とは、派遣労働者の派遣就業に係る派遣契約期間を通算したものとなります。

ただし、派遣契約期間の途中で派遣労働者の雇用契約が満了したり、当該派遣労働者の派遣先が変 わったりした場合については、当該派遣労働者が同じ職場へ派遣されていた通算期間となります。

「第1号の措置(派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数」、「第2号の措置(新たな派遣先の提供)を 講じた人数」、「第3号の措置(派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇用)を講じた人数」及び 「第4号の措置(その他の措置)を講じた人数」については、同一の派遣労働者に複数の措置を講じた場合においては講じた措置のそれぞれの欄に計上します。

「第1号の措置(派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数」について、前年度に派遣先への直接雇用の依頼を行ったが前年度中には直接雇用に結びつかず、年度を超えて当年度で直接雇用に結びついた場合は、当年度でも引き続き依頼を行ったものとして、「第1号の措置(派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数」及び「左記のうち、派遣先で雇用された人数」のそれぞれに当該人数を記載することになります。

「第4号の措置(その他の措置)を講じた人数」について、「教育訓練(雇用を維持したままのものに限る)」、「紹介予定派遣」及び「左記以外のその他の措置」については、同一の派遣労働者に複数の措置を講じた場合においては講じた措置のそれぞれの欄に計上します。

「左記以外のその他の措置」については、民営職業紹介事業の許可・届出を行っている派遣元事業主が実施する職業紹介等の措置をいいます。

【派遣情報_第7回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑤ [2021.06.03]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第2面)Ⅰ年度報告」

(5)紹介予定派遣に関する事項

について見ていきましょう。

「イ 紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込人数(人)」には、

報告対象期間内に、新たに、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込みのあった派遣労働者の実人数を記載します。

「ロ 紹介予定派遣により労働者派遣をした労働者数(人)」には、

「イ 紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込人数(人)」のうち報告対象期間内において紹介予定派遣により労働者派遣をした派遣労働者数の実人数を記載します。

「ハ 紹介予定派遣において職業紹介を実施した労働者数(人)」には、

「ロ 紹介予定派遣により労働者派遣をした労働者数(人)」のうち報告対象期間内において紹介予定派遣により派遣先に職業紹介を実施した派遣労働者の実人数を記載します。

「ニ 紹介予定派遣で職業紹介を経て直接雇用に結びついた労働者数(人)」には、

「ハ 紹介予定派遣において職業紹介を実施した労働者数(人)」のうち報告対象期間内において派遣先で雇用された派遣労働者の実人数を記載します。

【派遣情報_第6回】労働者派遣事業報告書の記載内容④ [2021.05.31]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第2面)Ⅰ年度報告」

(4)教育訓練(キャリアアップに資するものを除く)の実績

①労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育

②その他の教育訓練(①及び(9)に係るものを除く)

について見ていきましょう。

①欄及び②欄については、

教育訓練コース単位で記載し、

①「労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育」欄には5コースまでを、

②「その他の教育訓練(①及び(9)に係るものを除く)」欄には3コー スまでを記載してください。

それ以上のコースがある場合は、別紙に記載し添付することになります。

①労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育

報告対象期間内における労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育実績を記載してください。

「教育の内容及び当該内容に係る労働安全衛生法又は労働安全衛生規則の該当番号」欄

主な訓練内容に応じてその内容に合致する該当号数を最大2つまで記載してください。

※実施内容が労働安全衛生法第59条第1項の規定に該当する場合は、その内容に合致する労働安全衛生規則第35条第1項各号のうち該当号数に応じた「1~8」までの数字を、

労働安全衛生法第59条第2項の規定に該当する場合は「9」を、

同条第3項の規定に該当する場合は「10」を記載してください。

なお、

労働安全衛生法第59条第1項による労働安全衛生規則第35条第1項第5号から第7号までの教育は、全ての企業で実施する義務があります。

また、第8号については、該当する教育を行った場合は記入してください。

<労働安全衛生法第59条第1項 労働安全衛生規則第35条第1項> は以下の通りです。

1:機械、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関すること

2:安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの性能及び取扱い方法に間すること

3:作業手順に関すること

4:作業開始時の点検に関すること

5:就労する業務に関して発生する怖れのある疾病の原因及び予防に関すること

6:整理・整頓及び清潔の保持に関すること

7:事故時等における応急措置に関すること

8:その他就労する業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

<労働安全衛生法第59条第2項>

9:作業内容変更時の教育(第1項の規定を準用する)

<労働安全衛生法第59条第3項>

10:危険・有害業務の特別教育

「教育の内容」

「4S(整理・整頓・清掃・清潔)運動」、「KY(危険予知)活動」、「ヒヤリハット事例の報告」等具体的に記載してください。

「1人当たりの平均実施時間」

報告対象期間内に、各コースごとに派遣労働者が受講した1人当たりの平均実施時間数を記載してください。

②その他の教育訓練(①及び(9)に係るものを除く)

報告対象期間内における一般教養としての訓練等(安全衛生教育及び派遣労働者のキャリアアップ措置に関するもの以外の訓練)の実績を記載します。

「訓練の方法の別」

「OJT」とは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を、「OFF-JT」とはそれ以外の教育訓練をいいます。

「訓練費負担の別」

「1 無償(実費負担なし)」とは、テキスト代等を含め訓練のすべてを無償で実施することを

「2 無償(実費負担あり)」とは、テキスト代や材料費等の実費負担があるが原則として無償で実施することを、

「3 有償」とは、それ以外をいいます。

「賃金支給の別」

「1 有給(無給部分なし)」とは、用意したすべての教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合を、

「2 有給 (無給部分あり)」とは、自主的に実施する教育訓練については無給とする場合があるが原則として教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合を、

「3 無給」とは、教育訓練の実施時に給与を支払わない場合をいいます。

「1人当たりの平均実施時間」

報告対象期間内に、各コースごとに派遣労働者が受講した1人当たりの平均実施時間数を記載します。

【派遣情報_第5回】労働者派遣事業報告書の記載内容③ [2021.05.27]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第2面)Ⅰ年度報告」

(2)海外派遣労働者数(実人数)(報告対象期間末日現在)

(3)派遣先に関する事項

について見ていきましょう。

(2)海外派遣労働者数(実人数)(報告対象期間末日現在)

報告対象期間内に海外派遣した派遣労働者の実人数を記載します。

(3)派遣先に関する事項

①派遣先事業所数(実数)

報告対象期間内における派遣先の事業所の実数を記載します。

報告対象期間内に労働者を派遣しなかった場合は「0」と記載します。

②労働者派遣契約の期間別件数(延べ件数)

報告対象期間内に締結した労働者派遣契約(個別契約)に係る派遣期間について、総件数(延べ件数)及び内訳としての期間別の件数を記載します。

なお、1つの労働者派遣契約において複数の派遣期間がある場合は、それぞれの期間別に計上した件数を記載します。

「①派遣先事業所数(実数)」が「0」であった場合は、「労働者派遣契約がなかった」欄に○印をします。

③主な派遣先事業主(取引額上位5社)

報告対象期間内における主な派遣先の事業主のうち取引額上位5位までの事業主名等を記載します。 「①派遣先事業所数(実数)」が「0」の場合及び②欄に「労働者派遣契約がなかった」欄に○印をした場合には、記載の必要はありません。

なお、例えば3月末決算で、令和3年4月1日からの派遣を令和3年3月中に締結した場合は、その件数を含めます。

【派遣情報_第4回】労働者派遣事業報告書の記載内容② [2021.05.24]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第2面)Ⅰ年度報告」

(1)派遣労働者数等雇用実績(実人数)(報告対象期間末日現在)について見ていきましょう。

(1)派遣労働者数等雇用実績(実人数)(報告対象期間末日現在)

報告対象期間末日における派遣労働者等の実人数を記載します。

①「全労働者」:報告対象期間末日における当該事業所全体の労働者の実人数を記載します。

※派遣労働者以外の労働者(正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員等全ての労働者)

②「派遣労働者総計」:③「無期雇用派遣労働者」④「有期雇用派遣労働者」の総数を記載します。

③「無期雇用派遣労働者」:期間を定めないで雇用される派遣労働者です。

④「有期雇用派遣労働者」:期間を定めて雇用される派遣労働者です。

⑤「日雇派遣労働者」:日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者です。

※30日以内の期間を定めた契約を更新して通算30日を超えるような場合も含まれます。

※報告対象期間末日における有期雇用派遣労働者のうち日雇派遣労働者として雇用されている者の実人数を記載します。

⑥「登録者」:労働者派遣をするに際し、登録されている者の中から期間を定めて雇用した者を派遣労働者として労働者派遣の対象とする制度(登録制度)に基づいて、派遣労働者になることを目的として派遣元事業主に登録した者です。

※既に雇用されている者を含み、過去1年を超える期間にわたり雇用されたことのない者を除きます。

「通算雇用期間が1年以上の派遣労働者」:報告対象期間末日において通算雇用期間(実際に雇用された期間をいう。以下同じ。)が1年以上である派遣労働者です。

※通算雇用期間とは、派遣元での通算雇用期間です。以下同じ。

「通算雇用期間が1年未満の派遣労働者」:報告対象期間末日において通算雇用期間が1年未満の派遣労働者です。

「同じ職場に1年以上派遣見込みの者」:雇用契約期間が通算して1年以上であり、かつ、当該派遣労働者の同じ職場での派遣就業に係る派遣契約が通算して1年以上である派遣労働者です。

※報告対象期間末日現在、派遣している組織単位(課やグループなど)での通算の派遣契約期間です。

例えば、

3月末決算の場合で、令和3年の1月に採用された派遣労働者が、1年間の派遣契約を締結した場合、

派遣元での通算雇用期間は3ヶ月ですが、同じ職場に1年の派遣見込があるため、

「通算雇用期間が1年未満の派遣労働者」欄と「同じ職場に1年以上派遣見込みの者」に計上します。

【派遣情報_第3回】労働者派遣事業報告書の記載内容① [2021.05.20]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第1面)」について見ていきましょう。

「許可番号」、「事業所枝番号」及び「許可年月日」欄

許可番号、事業所枝番号、許可年月日等を記入します。

事業所枝番号は、許可証に記載されています。

許可年月日に更新年月日を記載しないでください。

なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法 律第73号。以下「平成27年改正法」という。)附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができることとされた労働者派遣事業(以下「旧特定労働者派遣事業」という。)に係る事業所においては、本欄には何も記載せず、14欄「備考」に「届出年月日及び届出受理番号」を記載してください。

第1面上方の提出者欄

氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)を記載してください。

2欄 住所

登記記載に合わせてください。

5欄 事業所の住所

こちらは、ビル名各階数等まで記載してください。

6欄 大企業、中小企業の別

6欄については、許可申請時(更新を受けた事業主にあつては直近の更新時)における企業規模を記載してください。

「大企業」は中小企業以外のものを指し、「中小企業」は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者を指します。

中小企業

製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が300人以下の会社及び個人

卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が100人以下の会社及び個人

サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が100人以下の会社及び個人

小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が50人以下の会社及び個人

7欄 産業分類

7欄については、許可申請時(更新を受けた事業主にあつては直近の更新時、平成27年9月30日前に一般労働者派遣事業の許可又は許可の更新を受けた事業所及び旧特定労働者派遣事業に係る事業所においては、報告対象期間(第1面の8欄(事業年度の開始の日及び当該事業年度の終了の日)をいう。以下同じ。)末日)における日本標準産業分類に基づく産業分類(細分類)を記載してください。

ただし、7欄については、日本標準産業分類に変更があつた場合は、最新の分類に基づいて記載してください。

8欄 事業年度の開始の日及び当 該事業年度の終了の日

8欄には、年度報告の報告対象期間である、事業年度の開始の日(事業を事業年度の途中で開始した場合にあっては、当該事業の開始の日)及び当該事業年度の終了の日(事業を事業年度の途中で終了した場合にあつては、当該事業の終了の日)を記載します。

前年6月以降に新規許可を受けた事業所について、許可日以降5月31日までに決算期間末日が到来していない場合は空欄とし、第1面、第7面~第9面のみ記載します。ただし提出自体は、第1面~第9面全てを提出してください。

10欄 親会社の名称

「親会社」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第 20号。以下「労働者派遣法施行規則」という。)第18条の3第2項各号に規定する者をいいます。

当該親会社が労働者派遣事業の許可番号又は民営職業紹介事業の許可・届出番号を有している場合には、当該番号を記載してください。

派遣法施行規則第18条の3第2項

①派遣元事業主の議決権の過半数を所有している者

②派遣元事業主の資本金の過半数を出資している者

③派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、①及び②と同等以上の支配力を有すると認められる者

11欄 請負事業の実施

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)により請負事業となる事業を実施している場合には、1を○で囲んでください。

その際、製造業に分類される事業者であって、構内請負(発注者の事業所構内において、自社の雇用する労働者を使用し、生産活動を請け負うこと)を実施している場合には、「うち構内請負の実施」欄の1を○で囲んでください。

12欄 労働者派遣事業の売上高 及び 13欄 請負事業の売上高

決算後の金額(消費税含む)を記載してください。

14欄 備考

担当者名、連絡先(電話番号)等を記載してください。

【派遣情報_第2回】過半数代表者選出について [2021.05.17]

「労使協定方式」を採用している派遣元事業主は、

「労働者派遣事業報告書」に「労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定」を添付する必要があります。

労使協定ですから、過半数代表者を選出するわけですが、

厚生労働省は、この労使協定において、

過半数代表者の適切な選出手続きについて、

以下の5つのポイントを提示しています。

1.過半数代表者となることができる労働者の要件があります

労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

過半数代表者の選出に当たっては、管理監督者に該当する可能性のある人は避けた方がよいでしょう。

←36協定等で定める過半数代表と同じです。

2 過半数代表者を選出するための正しい手続きが必要です

派遣労働者の同一労働同一賃金の労使協定を締結するために過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票・挙手などにより選出すること

選出手続きは、投票や挙手の他に、労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、

労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが必要です。

また、選出に当たっては、派遣労働者などを含めたすべての労働者が手続きに参加できるようにしましょう。

会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その協定は無効です。

派遣元事業主は、労働者が過半数代表者であることなどを理由として、労働条件について不利益な取り扱いをしてはいけません。

←派遣労働者はそれぞれ派遣先で働いているため一堂に会することが難しいというところも少なくないと思います。派遣先に過半数代表の選出について情報を提供できるような仕組みを構築する必要があるでしょう。

3 メールなどで労働者の意向を確認する場合には、意思の確認に特に注意が必要です

返信がなかった人を「信任」したものとみなすことについて

派遣労働者を含む全ての労働者に対してメールで通知を行い、

そのメールに対する返信のない人を信任(賛成)したものとみなす方法は、

一般的には、労働者の過半数が選任を支持していることが必ずしも明確にならないものと考えられます※1。

労働者の過半数が選任を支持しているかどうかを確認するために、

電話や訪問などにより、直接労働者の意見を確認するようにしましょう※2 。

※1 メールのほか、イントラネットなどで労働者の意思の確認を行う場合も同様です。

※2 事業主単位での確認が困難な場合は、事業所単位での締結をご検討ください。(ただし、待遇の引き下げを目的として恣意的に締結単位を分けることは認められません。)

←派遣労働者からなかなか返事が来ないということも実務上あると思いますが、返答できるシステムの構築や電話での確認(電話での確認の場合はその日時も控えましょう)を必ず行いましょう。

4 派遣労働者の意思の反映をすることが望ましいです

派遣労働者は、自らの待遇について、派遣元事業主と意見交換する機会が少ない場合があります。

そのため、過半数代表者を選任するための投票などと併せて意見や希望などを提出してもらい、

これを過半数代表者が派遣元事業主に伝えることなどにより、

派遣労働者の意思を反映することが望ましいです。

5 過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう配慮することが必要です

派遣元事業主は、例えば、過半数代表者が労働者の意見集約などを行う際に必要となる事務機器(イントラネットや社内メールを含む)や事務スペースの提供を行うことなどの配慮をしなければなりません。

【派遣情報_第1回】「労働者派遣事業報告書」の様式変更点 [2021.05.13]

「労働者派遣事業報告書」(様式第11号)は、

法律に基づき毎年6月中に「直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況」について報告をする必要があります。

今回から「労働者派遣事業報告書」の提出に向けて、情報を提供していきます。

まずは、制度改正に伴い報告様式が変更になりましたので、改正点を見ていきます。

前回の事業報告書をコピペして活用するのではなく、

必ず毎年改正を確認して新様式で報告しましょう。

なお、

「年度報告(2~6面)」については、

事業年度終了日が令和3年3月31日以前の場合は、改正前の様式での報告でも大丈夫です。

改正点

改正面 第3~4面 及び 第7~8面

改正箇所 業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金欄 及び 業務別派遣労働者の実人数欄

改正内容 「医師」「薬剤師」「看護師」「准看護師」「診療放射線技師」「臨床検査技師」などの区分を追加

改正面 第5面 及び 第9面

改正箇所 日雇派遣労働者の業務別派遣料金及び賃金欄 及び 日雇派遣労働者の業務別実人数欄

改正内容 「看護業務」の区分を追加

新旧対照表

第3~4面・第7~8面

改正前

12 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師

13 保健師,助産師,看護師

14 医療技術者

72 包装従事者

99 分類不能の職業

↓

改正後

12-1 医師,12-2 薬剤師,12-3 歯科医師、獣医師

13-1 看護師,13-2 准看護師,13-3 保健師、助産師

14-1 診療放射線技師,14-2 臨床検査技師,14-3 その他の医療技術者

72 包装従事者

73 その他の運搬・清掃・包装等従事者

99 分類不能の職業

第5面・第9面

改正前

4-18 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

↓

改正後

4-18 セールスエンジニ アの営業、金融商品の営業,4-19 看護業務

以上のようになりましたので、該当する場合は、対象となる職種に区分分けを忘れずに行いましょう。

最新記事

- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。

- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。

- 派遣労使協定の賞与算出方法

- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。

- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。

- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。

- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合

月別記事

- 2025年9月 ( 3 )

- 2025年8月 ( 2 )

- 2024年12月 ( 2 )

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 4 )

- 2024年8月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 3 )

- 2023年11月 ( 2 )

- 2023年10月 ( 2 )

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 3 )

- 2023年7月 ( 1 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 3 )

- 2023年4月 ( 1 )

- 2023年3月 ( 3 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 6 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2021年10月 ( 6 )

- 2021年9月 ( 9 )

- 2021年8月 ( 9 )

- 2021年7月 ( 9 )

- 2021年6月 ( 8 )

- 2021年5月 ( 9 )

- 2021年4月 ( 9 )

- 2021年3月 ( 12 )

- 2021年2月 ( 18 )

- 2021年1月 ( 16 )

- 2020年12月 ( 17 )

- 2020年11月 ( 5 )

- 2020年10月 ( 5 )

- 2020年3月 ( 2 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 3 )

- 2019年11月 ( 15 )

- 2019年10月 ( 21 )

- 2019年9月 ( 19 )

- 2019年8月 ( 21 )

- 2019年5月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年11月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2022.08.12

- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ

- 2022.08.08

- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?

- 2022.08.04

- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?

- 2022.08.01

- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?

- 2022.07.30

- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?

- 2023.05.12

- 派遣会社の調査について

- 2020.12.28

- 年末年始休業のお知らせ

- 2016.12.24

- 年末年始休業のお知らせ