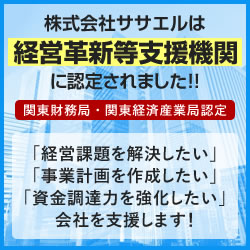

- 株式会社ササエル ホーム

- 派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第35条の5 離職した労働者についての労働者派遣の禁止 [2021.02.17]

派遣元事業主は、

労働者派遣をしようとする場合において、

派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば

第40条の9第1項(※1)の規定に抵触することとなるときは、

当該労働者派遣を行ってはならない。

(※1)第40条の9第1項

派遣先は、

労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、

当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、

当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、

当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者(※2)を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

(※2)厚生労働省令で定める者

60歳以上の定年に達したことにより退職した者であって

当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているもの

【派遣法を読み解く】第35条の4 日雇労働者についての労働者派遣の禁止 [2021.02.16]

派遣元事業主は、

その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、

労働者派遣により日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)を従事させても

当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務(※1)について労働者派遣をする場合

又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合

その他の場合で政令で定める場合を除き、

その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはなりません。

また、

厚生労働大臣は、

前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、

あらかじめ、

労働政策審議会の意見を聴かなければなりません。

※1

政令で定める業務を列挙します。

① 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(れらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第17号及び第18号において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務

② 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第18号において「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製(現図製作を含む。)の業務

③ 電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器(第17号において「事務用機器」という。)の操作の業務

④ 通訳、翻訳又は速記の業務

⑤ 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務

⑥ 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従つてする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務

⑦ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務

⑧ 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務

⑨ 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第2条第1号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務

⑩ 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務

⑪ 旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第4条第1項第4号に規定する企画旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」という。)、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務

⑫ 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務

⑬ 科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第1号及び第2号に掲げる業務を除く。)

⑭ 企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)

⑮ 書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務

⑯ 商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(次条第6号に掲げる業務を除く。)

⑰ 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務

⑱ 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律第2条第1項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

【派遣法を読み解く】第35条の3 労働者派遣の期間 [2021.02.15]

派遣元事業主は、

派遣先の事業所その他派遣就業における組織単位ごとの業務について、

3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣

(無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣等第40条の2第1項各号に該当するものを除く。)

を行ってはなりません。

【派遣法を読み解く】第35条の2 労働者派遣の期間 [2021.02.12]

派遣元事業主は、

派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣から労働者派遣の役務の提供を受けたならば

第40条の2第1項(※1)の規定に抵触することになる場合には、

当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはなりません。

※1

第40条の2第1項は、

派遣先は、

当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、

派遣元事業主から

派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないとしています。

(ただし、無期雇用派遣等の場合は除きます)

【派遣法を読み解く】第35条 派遣先への通知 [2021.02.10]

派遣元事業主は、

労働者派遣をするときは、

厚生労働省令で定めるところにより、

次に掲げる事項を

派遣先に通知しなければなりません。

1.当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名

2.当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別

3.当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用労働者であるか有期雇用労働者であるかの別

4.当該労働者派遣に係る派遣労働者が第40条の2第1項第2号(※1)の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

※1

第40条の2第1項第2号:雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして60歳以上の者に係る労働者派遣

5.当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認の有無に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの

6.その他厚生労働省令で定める事項(※2)

※2

その他厚生労働省令で定める事項とは、

①派遣労働者の性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨及び当該派遣労働者の性別、

派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢及び性別

②派遣労働者に係る法第26条第1項第4号、第5号又は第10号(※3)に掲げる事項の内容が、

同行の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容

※3

法第26条第1項第4号:労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

法第26条第1項第5号:派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

法第26条第1項第10号:前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

派遣元事業主は、

上記2から5までに掲げる事項に変更があったときは、

遅滞なく、

その旨を当該派遣先に通知しなければなりません。

【派遣法を読み解く】第34条の2 労働者派遣に関する料金の額の明示 [2021.02.09]

派遣元事業主は、

・労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合には当該労働者

・労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合は当該労働者派遣に係る派遣労働者

に対し、

厚生労働省令で定めるところにより、

当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として

厚生労働省令で定める額を明示しなければなりません。

厚生労働省令を見てみると、

労働者派遣に関する料金の額の明示は、

以下による額のいずれかを

書面の交付等の方法により行われなければならない、

とされています。

・当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額

・当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第18条の2第2項に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額

則第18条の2第2項の平均額は、

派遣労働者1人1日当たりの労働者派遣に関する料金の平均額、

をいいます。

【派遣法を読み解く】第34条 就業条件の明示 [2021.02.08]

派遣元事業主は、

労働者派遣をしようとするときは、

あらかじめ、

当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、

次に掲げる事項を明示しなければなりません。

①当該労働者派遣をしようとする旨

②第26条第1項に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であって当該派遣労働者に係るもの

※

第26条第1項の内容は、

明示方法について記載されています。

・書面の交付の方法

・当該派遣労働者が希望した場合は、FAXまたは電子メールの送信

③当該派遣労働者が

労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業にの場所における組織単位の業務について

派遣元事業主が第35条の3の規定に抵触することとなる最初の日

※

第35条の3は、

派遣元事業主は、

派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、

3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならない、

という内容です。

④当該派遣労働者が

労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について

派遣先が第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日

※

第40条の2は、

派遣先は、

当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、

派遣元事業主から

派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない、

という内容です。

派遣元事業主は、

派遣先から第40条の2第7項の規定による通知を受けたときは、

遅滞なく、

当該通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、

厚生労働省令で定めるところにより、

当該事業所その他派遣就業の場所の業務について

派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければなりません。

※

第40条の2第7項は、

派遣先は、

3年の派遣可能期間を延長したときは、

速やかに、

当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、

当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について

派遣可能期間に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない、

という内容です。

派遣元事業主は、

前2項の規定による明示をするにあたっては、

派遣先が

第40条の6第1項第3号又は第4号に該当する行為を行った場合には

同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を

明示しなければなりません。

※

第40条の6第1項第3号又は第4号は、

派遣先が派遣可能期間を超えて労働者派遣の役務の提供を受けること、

という内容です。

【派遣法を読み解く】第33条 派遣労働者に係る雇用制限の禁止 [2021.02.05]

派遣元事業主と雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、

正当な理由がなく、

派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となることとなる者に

当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはいけません。

また、

派遣元事業主と派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先となろうとする者との間で、

正当な理由がなく、

雇用する派遣労働者が

当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはいけません。

【派遣法を読み解く】第32条 派遣労働者であることの明示等 [2021.02.04]

派遣元事業主は、

労働者を派遣労働者として雇入れようとするときは、

あらかじめ、

当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合であっては、その旨を含む。)を明示しなければなりません。

また、

派遣元事業主は、

雇用する労働者で、

派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、

あらかじめ、

当該労働者にその旨(紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、

その同意を得なければなりません。

【派遣法を読み解く】第31条の2第4・5項 待遇に関する事項等の説明 [2021.02.03]

派遣元事業主は、

派遣労働者から求めがあったときは、

当該派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由、

不合理とならないいよう講じた事項に関する決定をするにあたって考慮した事項を説明する必要があります、

また、

派遣元事業主は、

派遣労働者が上記の求めをしたことを理由に、

解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないことを規定しています。

最新記事

- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。

- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。

- 派遣労使協定の賞与算出方法

- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。

- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。

- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。

- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合

月別記事

- 2025年9月 ( 3 )

- 2025年8月 ( 2 )

- 2024年12月 ( 2 )

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 4 )

- 2024年8月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 3 )

- 2023年11月 ( 2 )

- 2023年10月 ( 2 )

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 3 )

- 2023年7月 ( 1 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 3 )

- 2023年4月 ( 1 )

- 2023年3月 ( 3 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 6 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2021年10月 ( 6 )

- 2021年9月 ( 9 )

- 2021年8月 ( 9 )

- 2021年7月 ( 9 )

- 2021年6月 ( 8 )

- 2021年5月 ( 9 )

- 2021年4月 ( 9 )

- 2021年3月 ( 12 )

- 2021年2月 ( 18 )

- 2021年1月 ( 16 )

- 2020年12月 ( 17 )

- 2020年11月 ( 5 )

- 2020年10月 ( 5 )

- 2020年3月 ( 2 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 3 )

- 2019年11月 ( 15 )

- 2019年10月 ( 21 )

- 2019年9月 ( 19 )

- 2019年8月 ( 21 )

- 2019年5月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年11月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2022.08.12

- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ

- 2022.08.08

- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?

- 2022.08.04

- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?

- 2022.08.01

- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?

- 2022.07.30

- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?

- 2023.05.12

- 派遣会社の調査について

- 2020.12.28

- 年末年始休業のお知らせ

- 2016.12.24

- 年末年始休業のお知らせ