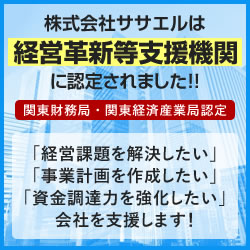

- 株式会社ササエル ホーム

- 派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第40条の6 派遣先に雇用される労働者の募集に関する事項 [2021.03.04]

1

労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、

その時点において、

当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、

その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなします。

ただし、

労働者派遣の役務の提供を受ける者が、

その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、

かつ、

知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、

この限りではありません。

(同条第4項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより同条第1項の規定に違反することとなつたときを除く。)。

2

前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、

当該申込みを撤回することができない。

3

第1項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、

当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかつたときは、

当該申込みは、その効力を失う。

4

第1項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、

当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあつた場合においては、

当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、

速やかに、

同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。

【派遣法を読み解く】第40条の5 派遣先に雇用される労働者の募集に関する事項 [2021.03.03]

派遣先は、

当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において

派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、

当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、

当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、

その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。

派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について

継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に係る前項の規定の適用については、

同項中「労働者派遣」とあるのは「労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)」と、「通常の労働者」とあるのは「労働者」とする。

【派遣法を読み解く】第40条の4 特定有期雇用派遣労働者の雇用 [2021.03.02]

派遣先は、

当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について

派遣元事業主から継続して1年以上の期間

同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けた場合において、

引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、

当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、

当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)を、

遅滞なく、

雇い入れるように努めなければなりません。

【派遣法を読み解く】第40条の3 労働者の役務の提供を受ける期間 [2021.03.01]

派遣先は、

前条第3項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、

当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、

派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。

【派遣法を読み解く】第40条の2 労働者の役務の提供を受ける期間 [2021.02.26]

派遣先は、

当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、

派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。

ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りではありません。

一 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣

二 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者(※1)に係る労働者派遣

60歳以上の者

三 次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣

一定の期間内に完了することが予定されているもの

当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、

かつ、厚生労働大臣の定める日数(※2)以下である業務

(※2)厚生労働大臣の定める日数

10日

並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合(※3)における当該労働者の業務に係る労働者派遣

(※3)厚生労働省令で定める場合

労働基準法第65条第1項の規定による休業に先行し、

又は同条第2項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて、

母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をし、

及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業(※4)をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣

(※4)厚生労働省令で定める休業

介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。

前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、3年とする。

派遣先は、

当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、

派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣(第1項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、

当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、

厚生労働省令で定めるところにより、

3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。

当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

派遣先は、

派遣可能期間を延長しようとするときは、

意見聴取期間に、

厚生労働省令で定めるところにより、

過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

5

派遣先は、

前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、

当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、

延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、

当該過半数労働組合等に対し、

派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項(※5)について説明しなければならない。

(※5)厚生労働省令で定める事項

派遣先は、

第4項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たっては、

この法律の趣旨にのっとり、

誠実にこれらを行うように努めなければならない。

派遣先は、

第3項の規定により派遣可能期間を延長したときは、

速やかに、

当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、

当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

厚生労働大臣は、

第1項第2号、第4号若しくは第5号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは、

あらかじめ、

労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

【派遣法を読み解く】第40条 適正な派遣就業の確保等 [2021.02.25]

1

派遣先は、

その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、

苦情の申出を受けたときは、

当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、

当該派遣元事業主との密接な連携の下に、

誠意をもって、遅滞なく、

当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければなりません。

2

派遣先は、

その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、

当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、

当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、

当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、

当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令(※1)で定める場合を除き、

当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければなりません。

(※1)その他厚生労働省令

当該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とします。

3

派遣先は、

当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、

業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの(※2)については、

その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、

利用の機会を与えなければなりません。

(※2)厚生労働省令で定めるもの

給食施設・休憩室・更衣室

4

前3項に定めるもののほか、

派遣先は、

その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、

当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、

適切な就業環境の維持、診療所等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(前項に規定する厚生労働省令で定める福利厚生施設を除く。)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければなりません。

5

派遣先は、

第30条の2、第30条の3、第30条の4第1項及び第31条の2第4項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、

派遣元事業主の求めに応じ、

当該派遣先に雇用される労働者に関する情報、当該派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であって当該措置に必要なものを提供する等

必要な協力をするように配慮しなければなりません。

【派遣法を読み解く】第39条 労働者派遣契約に関する措置 [2021.02.24]

ここからは、派遣先の講ずべき措置等となります。

派遣先は、

第26条第1項各号(※1)に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。とされています。

(※1)第26条第1項各号

第26条(契約の内容等)

労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、

厚生労働省令で定めるところにより、

当該労働者派遣契約の締結に際し、

次に掲げる事項を定めるとともに、

その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。

一 派遣労働者が従事する業務の内容

二 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)

三 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

四 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

五 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

六 安全及び衛生に関する事項

七 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

九 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

【派遣法を読み解く】第38条 準用 [2021.02.22]

第33条(※1)及び第34条第1項(第3号及び第4号を除く。)(※2)の規定は、

派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。

この場合において、第33条中「派遣先」とあるのは、

「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

(※1)第33条

(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)

1.派遣元事業主は、

その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、

正当な理由がなく、

その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に

当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

2.派遣元事業主は、

その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、

正当な理由がなく、

その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

(※2)第34条第1項(第3号及び第4号を除く。)

労働者派遣をしようとするときは、

あらかじめ、

当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、

厚生労働省令で定めるところにより、

次に掲げる事項(当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を

明示しなければならない。

【派遣法を読み解く】第37条 派遣元管理台帳 [2021.02.19]

(*1)雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして60歳以上の者

(*2)特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等

(※1)厚生労働省令で定めるところとは、

当該通知に係る事項が法第37条第1項(*4)各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、

当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。

(*3)派遣元事業主に対する通知

(*4)派遣元管理台帳への記載

(※2)厚生労働省令で定めるところとは、

(*5)段階的かつ体系的な教育訓練等

また、

派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。

【派遣法を読み解く】第36条 派遣元責任者 [2021.02.18]

派遣元事業主は、

派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、

厚生労働省令で定めるところ(※1)により、

第6条第1号、第2号及び第4号から第9号(※2)までに該当しない者

(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準(※3)に適合するものに限る。)

のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。

(※1)厚生労働省令で定めるところとは、

派遣元責任者の選任についてです。

当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。

ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。

100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、

200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。

当該事業所の派遣元責任者のうち、

製造業務に従事する派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、

100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、

200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。

ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。

(※2)第6条第1号、第2号及び第4号から第9号は、

「許可の欠格事由」について記載された条文です。

(※3)厚生労働省令で定める基準は、

次の各号のいずれにも該当することとしています。

派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として

厚生労働大臣が定めるものを修了していること。

(※4)第32条、第34条、第35条及び次条

第32条 派遣労働者であることの明示等

第34条 就業条件等の明示

第35条 派遣先への通知

次条(第37条) 派遣元管理台帳

最新記事

- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。

- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。

- 派遣労使協定の賞与算出方法

- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。

- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。

- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。

- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。

- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。

- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。

- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合

月別記事

- 2025年9月 ( 3 )

- 2025年8月 ( 2 )

- 2024年12月 ( 2 )

- 2024年10月 ( 2 )

- 2024年9月 ( 4 )

- 2024年8月 ( 4 )

- 2024年5月 ( 1 )

- 2024年3月 ( 1 )

- 2024年1月 ( 1 )

- 2023年12月 ( 3 )

- 2023年11月 ( 2 )

- 2023年10月 ( 2 )

- 2023年9月 ( 1 )

- 2023年8月 ( 3 )

- 2023年7月 ( 1 )

- 2023年6月 ( 2 )

- 2023年5月 ( 3 )

- 2023年4月 ( 1 )

- 2023年3月 ( 3 )

- 2023年2月 ( 4 )

- 2023年1月 ( 3 )

- 2022年8月 ( 4 )

- 2022年7月 ( 6 )

- 2022年6月 ( 5 )

- 2021年10月 ( 6 )

- 2021年9月 ( 9 )

- 2021年8月 ( 9 )

- 2021年7月 ( 9 )

- 2021年6月 ( 8 )

- 2021年5月 ( 9 )

- 2021年4月 ( 9 )

- 2021年3月 ( 12 )

- 2021年2月 ( 18 )

- 2021年1月 ( 16 )

- 2020年12月 ( 17 )

- 2020年11月 ( 5 )

- 2020年10月 ( 5 )

- 2020年3月 ( 2 )

- 2020年2月 ( 4 )

- 2020年1月 ( 3 )

- 2019年11月 ( 15 )

- 2019年10月 ( 21 )

- 2019年9月 ( 19 )

- 2019年8月 ( 21 )

- 2019年5月 ( 1 )

- 2017年12月 ( 1 )

- 2017年11月 ( 1 )

- 2017年10月 ( 1 )

- 2022.08.12

- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ

- 2022.08.08

- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?

- 2022.08.04

- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?

- 2022.08.01

- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?

- 2022.07.30

- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?

- 2023.05.12

- 派遣会社の調査について

- 2020.12.28

- 年末年始休業のお知らせ

- 2016.12.24

- 年末年始休業のお知らせ